5月9日上午,88歲的老人陳如根停止了呼吸。按照老人生前的意愿,5月11日,家人將其遺體捐獻給醫學事業,恩澤患者,造福社會。據介紹,陳如根是泰州市醫藥高新區(高港區)2022年首例遺體器官捐獻者,全市第49例遺體器官(角膜)捐獻者。

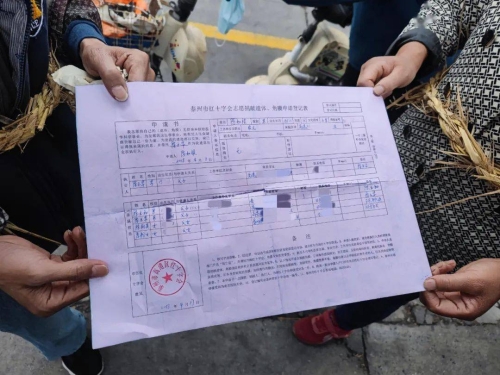

“捐獻遺體的事,不能反悔” 5月9日上午8點半,躺在病床上一年多的陳如根老人停止了呼吸。 老人去世,家人悲痛萬分。但,還有一件比悲傷更緊迫的事——捐獻遺體,完成老人的心愿。早在2018年,陳如根老人就決定捐獻遺體。 陳如根老人生前一直關心國家大事,保持每天讀書讀報的習慣,從新聞媒體和報刊中,他了解了遺體器官(角膜)捐獻,萌發了捐獻器官遺體的想法。 “我們有顧慮,害怕親朋好友在背后議論作為后輩的我們不孝……”陳如根的小兒子陳玉華坦言,可是父親卻說,他們這一輩人都吃過苦,經歷過最艱難的時期。現在生活這么好,能為國家貢獻最后一點力量,值。人死了燒成灰,還不如捐獻了,供醫學教學研究。 對于老人的決定,子女們起初都不贊同。老人反復做兒女的工作,表明這是他最后的愿望。兒女們拗不過,最終同意并支持老人的決定。 2018年4月6日,陳如根在兒女們的陪同下來到高港區紅十字會,簽署了遺體捐贈同意書。2020年7月,陳如根因腦出血癱瘓在床。病中,他一再叮囑子女:“捐獻遺體的事情,不能反悔。” 5月9日上午,陳玉華給高港區紅十字會工作人員打去電話,告知對方,父親剛剛去世,希望紅十字會幫助實現父親生前捐獻遺體的愿望。 獲知這一情況后,高港區紅十字會立即啟動疫情防控特殊時期遺體捐贈程序。高港區紅十字會副會長李偉說,生于平凡,終于偉大。陳如根老人留下了生命最后的饋贈,以另外一種形式延續著生命的價值。他的崇高境界和博大胸懷讓人心生敬畏,也將被世人銘記。 老人是出了名的“熱心腸” 作為講究“入土為安”的中國人,陳如根做出這樣的決定,與他無私奉獻、樂于助人的品格是分不開的。 陳如根是原高港區白馬鎮黃河村人。在眾人眼里,陳如根工作上勤勤懇懇、任勞任怨。生活上勤儉節約、艱苦樸素。他對人話語不多,但內心熱情。 “父親13歲就外出販鹽討生活。年輕的時候開過豆腐店、販過糧,養活了一大家子。二叔家以前經濟狀況不好,5個子女,都是在我家長大的。我家最熱鬧的時候,有16個人一起吃飯。”說起父親陳如根,陳玉華眼眶泛紅。“父親為人善良、正直,最見不得有人受苦。他是廠里、村里出了名的‘熱心腸’。” 陳玉華說,1990年的一天,父親上班途中,遇到一個不到20歲的小伙,衣衫破舊,滿臉污黑,坐在路邊一臉傻笑。父親把小伙帶到村辦廠里,給他洗澡,提供三餐,有空就找對方談心。慢慢地,小伙放下了戒備心理,說出自己是河北省某山溝里的孩子,考上了一所大專學校。由于家里窮,受同學欺負,一氣之下離開了學校。“當初沒有電話,父親讓我往河北打電報。幾經周折,終于聯系上了小伙子的家人。我用自行車從鎮上接小伙子的父親到我家,他們父子終于團聚。第二天,我給他們買了車票送他們離開。后來,小伙子來信說他的病慢慢好了,回去上學了。有時,我在想,如果沒有我父親當初的善舉,那個孩子的一生可能就毀了。”( 顧和平 倪建萍 李艷芬) 來源:泰州醫藥高新區管委會(高港區人民政府)網站 |