劉紹安,生于1923年,原籍山東新泰,后為了生死之約,轉(zhuǎn)居生活在泰興。他經(jīng)歷過抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭和抗美援朝的戰(zhàn)火洗禮,曾榮立一等功和二等功。他曾多次受到地方各級黨委、政府的表彰獎勵,獲江蘇省第二屆精神文明建設(shè)“十佳”新人新事、江蘇省道德模范和全國道德模范的光榮稱號。

1951年5月,硝煙彌漫的朝鮮戰(zhàn)場上,上甘嶺戰(zhàn)役打響了。正在戰(zhàn)壕里持槍待命的志愿軍某部偵察排長劉紹安和副排長張志久相對而坐,默默無言。劉紹安是18歲就入伍,參加過抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭的一位來自山東新泰的老兵。張志久是江蘇泰興毗蘆人,剛剛參軍兩年。劉紹安首先打破沉默,“兄弟,在想什么呢?”張志久說:“哥,打仗本來就是九死一生,我不怕死,就是放心不下自己的父母!”劉紹安也嘆了口氣:“說實在的,誰不牽掛呢!俺山東老家也有老母親,不過,男子漢大丈夫為國捐軀是光榮的。”“可是萬一……父母怎么辦呢?我還有幾個弟弟妹妹呢!”又是一陣沉默。良久,劉紹安說:“這樣好不好,我和你來個約定,如果誰犧牲了,活著的就要贍養(yǎng)對方的父母。”“好,一言為定!”張志久重重地點了點頭。他們找來香煙包裝紙,寫下各自的家庭地址,裝進彈殼,鄭重地交給對方。二人也都鄭重地將紙片裝進胸前的口袋,并用力地按了按。劉紹安沒有想到,這個約定,從此改變了他的一生。

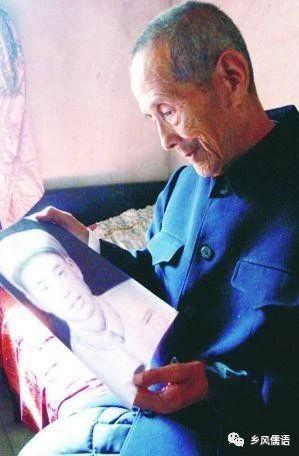

幾天后,張志久犧牲噩耗傳來,劉紹安淚如雨下。他知道,從這一刻起,他將用一生來踐行那個“生命之約”!劉紹安模仿張志久的筆跡,每月給張家寄去“平安信”和津貼,直到兩年后縣政府為烈士發(fā)放撫恤金和烈士證,這個 “秘密”才為人所知。為了名正言順地照料張志久一家,1955年深秋,劉紹安和張志久的妹妹張桂芳在朝鮮完婚。1963年,劉紹安面臨轉(zhuǎn)業(yè)時,他忘不了對犧牲戰(zhàn)友的承諾,主動放棄了大城市的優(yōu)裕生活,放棄了去新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團升職和回老家工作的機會,毅然去侍奉戰(zhàn)友的雙親。

劉紹安跪在自己的生身母親面前,哭訴著“生死之約”,得到了母親的贊同之后,就徑直來到了泰興。他看到張家境況的窘迫,父親長年在外奔波,一家四口人棲居在兩間破蘆葦棚里,張母在家種地艱難地拉扯著3個孩子。劉紹安這個“兒子”一來就成了家里的“頂梁柱”。他拿出了在部隊省吃儉用的全部積蓄,賣掉了心愛的部隊紀念手表和大頭鞋,翻建了3間平房。他每月領(lǐng)了工資,就計劃好全家的日常開銷。劉紹安家距離上班的基層供銷社30多公里,但他舍棄了單位的宿舍,堅持騎車早出晚歸,為的就是能夠更好地照顧一家老小。張母病危之際,想吃黃瓜,時逢上世紀60年代,又是寒冬臘月,劉紹安一直尋到80公里外的揚州,才買到了一些醬黃瓜,滿足了老人的心愿。

張母臨終前,劉紹安日夜守護床前,為老人倒痰盂、擦身子、剪指甲。張家父母過世后,劉紹安繼續(xù)承擔(dān)起供養(yǎng)3個弟妹生活、學(xué)習(xí)的重任,直至他們成家立業(yè)。劉紹安一生多次光榮負傷,飽經(jīng)滄桑,5個子女都是基層最普通的勞動者,有兩個還是下崗工人。作為一個多次立功的抗美援朝老英雄,劉紹安甘守清貧,從未向政府要過照顧,一輩子過著普通人的生活。面對一些人的不理解,他堅定地說:“我這輩子只做了一件事,就是完成了戰(zhàn)友的重托,我無怨無悔!”

劉紹安感人的經(jīng)歷撥動了世人的心弦,他的事跡先后被解放軍報、中央電視臺等30多家媒體報道,后又被泰州淮劇團搬上了舞臺。舞臺劇名稱:《諾言》。2007年,他被評為全國道德模范。2008年,他的事跡被拍攝成電影《生死諾言》。2013年7月24日劉紹安老人因病去世,享年90歲。劉紹安用自己的一生踐行了他在戰(zhàn)場上許下的“生死諾言”,“戰(zhàn)爭年代,錚錚鐵骨,齊魯英雄漢;和平年代,天地真情,中華好兒郎。”這副挽聯(lián)正是對志愿軍老英雄劉紹安一生的真實寫照。

|