" 快來看,江上有情況!"10 月 29 日中午 11 點 20 分,泰興市長江禁捕綜合執法基地內,隨著技防視頻監控員一聲喊,周國華等 5 名護魚員迅速整理裝備,蓄勢待發。 像周國華這樣的護魚員,執法隊還有 10 人,這些護漁隊員年齡都在 50 歲以上,在江上漂泊半輩子,這片江就是他們的家,情況也最熟悉。哪個時間段是偷捕的高發期,哪些 " 小記號 " 說明水下有漁網,都逃不過他們的眼睛。

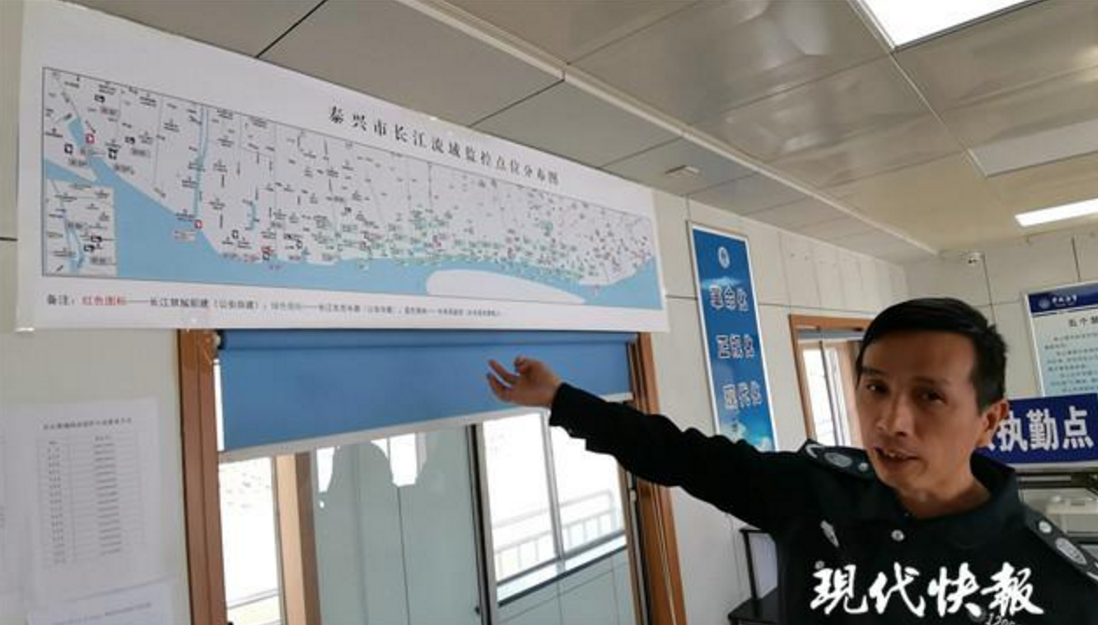

長江禁捕:" 捕魚人 " 成了 " 護魚員 " 52 歲的周國華三代都在長江打魚為生,隨著政府啟動長江禁捕退捕,周國華在去年底交出了自己的漁船和網具上了岸。今年 8 月 1 日起,周國華有了新身份——泰興市長江禁捕護魚員。 泰興市農業綜合執法大隊漁政執法中隊中隊長徐曄說,目前 11 名護魚員被分為兩組,每天由一名漁政執法人員帶班,3 天一趟對班倒,24 小時不間斷輪流巡江,今年 8 月護魚隊成立以來,就協助執法人員查獲了長江非法捕撈行為 9 起。 泰興擁有 24.2 公里長江岸線,上世紀五六十年代,漁民們居無定所,四處漂泊,泰興成立了第一捕撈公司,實現漁民集中陸上定居,統一管理。2004 年,因征地需要,漁民們拆遷搬到了泰興濱江鎮印橋小區集中安置。 雖然搬進了新房,可像周國華這樣的漁民一年到頭有三分之二的日子仍然生活在船上,捕魚是他們賴以生存的方式,船就是家。 二十世紀八九十年代,隨著長江漁業發展進入黃金期。周國華的船雖越變越大,可其中的艱辛只有自己知道。" 捕魚的辛苦是那種說不出來的苦。" 周國華說,當地有句老話," 撐船、打鐵、磨豆腐 " 是最苦的三個行當,捕魚經常是夜里出發,天亮前才能回來。由于長時間在船里窩著,漁民的腰椎、頸椎都有毛病。" 已經是第三代漁民的他暗暗下了決心,自己的孩子一定要上岸。" 周國華兒子后來進了物流公司。原本他的計劃是,哪天自己干不動了,就把船賣了。如今,政府禁捕退捕的政策讓他的計劃得以提前實施。 根據政策,周國華的捕撈權證件和漁船、網具由政府統一收回、買斷,獲得補償款 10 多萬元,政府還為他和妻子辦理了失地農民保險,60 歲之后就能拿到退休工資,而且,政府還對夫妻倆發放了兩年的轉產期生活補助,每人每月 680 元。現在當護魚員,每年還能有 5 萬多元的收入。" 現在一年收入加起來比我原來捕魚都多。" 周國華興奮地告訴記者。

漁民上岸:保護長江是為了子孫后代 現代快報記者了解到,近年來,長江生態環境惡化,珍稀特有物種資源全面衰退也是促使漁民們下決心上岸的關鍵因素。 64 歲的周五益擁有刀魚、螃蟹專項捕撈許可證。據他回憶,80 年代," 長江三鮮 " 鰣魚、河豚和刀魚都能捕到。" 那時候一網能捕到上百斤刀魚。" 不過,對于他和其他漁民來說,近些年在長江上已很難有這樣的 " 好運 " 了。" 鰣魚早就看不到了,河豚前些年也是憑運氣才能捕撈到,刀魚產量也越來越低。" 有關數據也佐證著長江漁業資源持續衰退。1992 年泰興漁民捕撈總產量達 33 噸,到了 2012 年,這一數字下降為 21.27 噸,10 年間,捕撈總量下降了近 12 噸。有的地區甚至陷入 " 資源越捕越少,生態越捕越差,漁民越捕越窮 " 的惡性循環。 長江漁業資源的惡化,這些漁民是親歷者。眼看著長江里的魚越來越少,受長江饋贈的漁民們看在眼里,疼在心里。再這樣下去子孫后代吃什么? " 當年捕魚是為了生計,現在護魚保護長江則是為了子孫后代。" 周國華說。 泰興市農業綜合執法大隊大隊長戴興生告訴記者,老漁民們都和長江有著一份別樣的情感,一聽說政府禁捕退捕都很支持。" 這些人年齡都在 50 以上,隨著長江禁捕,他們或許將成為最后一批長江漁民了。"

154 名漁民實現就業、保障百分百 像周國華、周五益這樣的上岸漁民,泰興共有 154 人,按照 " 退得出、禁得住、管得好 " 的要求,政府不僅要確保漁民全部上岸,還要切實保障他們的權益,做好長江禁捕退捕的 " 后半篇文章 "。 除了一次性買斷漁船、網具,泰興還給予每名漁民兩年期的轉產期生活補助,此外,所有漁民全部購買了失地農民保險,這樣一到 60 歲就能拿到退休金。泰興還通過崗位推薦、精準培訓、幫扶上崗,幫助退捕漁民實現穩定就近轉產就業。 現代快報記者了解到,截至 2019 年年底,泰興已全面完成長江泰興段漁民退捕工作,84 艘長江持證漁船和 57 艘輔助船依規全部拆解,154 名專業漁民平穩退捕,并安排就業,實現了就業、保障百分百。

68 歲的呂利民是這組護魚隊員中年齡最大的。采訪最后,他悄悄告訴記者,自己的孫女今年在泰興中學上高二,明年就高考了,成績還不錯。 " 他們都羨慕我,以前我們不少漁民是斗大的字都不識一個,現在我們家就快有第一個大學生了,后輩們也算是真正上岸了。" 呂利民的神情很驕傲。

|