黃橋是享譽全國的紅色名鎮,也是中國歷史文化名鎮。東接如皋,西依泰興,南鄰靖江,北靠泰州,地處要沖,自古便是蘇北地區的重要集鎮。漢因設海陵倉而采名永豐里,后商業漸興而成大集,北宋熙寧年間(1068—1077)建永豐鎮,元末明初易名黃橋鎮。千年古鎮曾經四周環水,枕水而興,繁華相繼,重文尚教,先賢輩出。歲月流轉,滄桑巨變,但是古鎮執著地積淀往昔榮光,珍藏歷史饋贈,完好地保留了三大片傳統街區,成就了今日青磚黛瓦麻石街的文化風貌。行走其間,感受悠悠古韻,仿佛穿越千年時光。

黃橋曾有72條明清時期的老街巷,至今仍較為完好地保留20多條。這些街巷既是道路,也是街市,縱橫交錯,似骨骼撐起古鎮的空間,如血脈傳承黃橋的風情。青磚墻壁,小瓦屋頂,麻石街面,幽深小巷,鱗次櫛比的店鋪,高墻大院的老宅,傳說著數不盡的市井風流,演繹著說不完的商界成敗。

黃橋十橋中路,如今車水馬龍,昔日卻是商船云集。這條路的前身是一條河道,叫運糧河,從老鎮區中心縱貫南北,把老鎮區分為東西兩部分。運糧河曾經北接淮水,南迎江潮,兩岸碼頭相連、街巷相接。河上有10座橋梁,自南向北為南壩橋、大石橋、珠巷橋、米巷橋、紅橋、永豐橋、直來橋、東岳橋、大關橋、小關橋。解放戰爭期間,運糧河被國民黨駐軍征集民夫填平,變成馬路。新中國成立后,曾稱人民路。改革開放后,街道拓寬改造,為紀念曾經的運糧河、曾經的10座橋梁,改稱十橋中路。

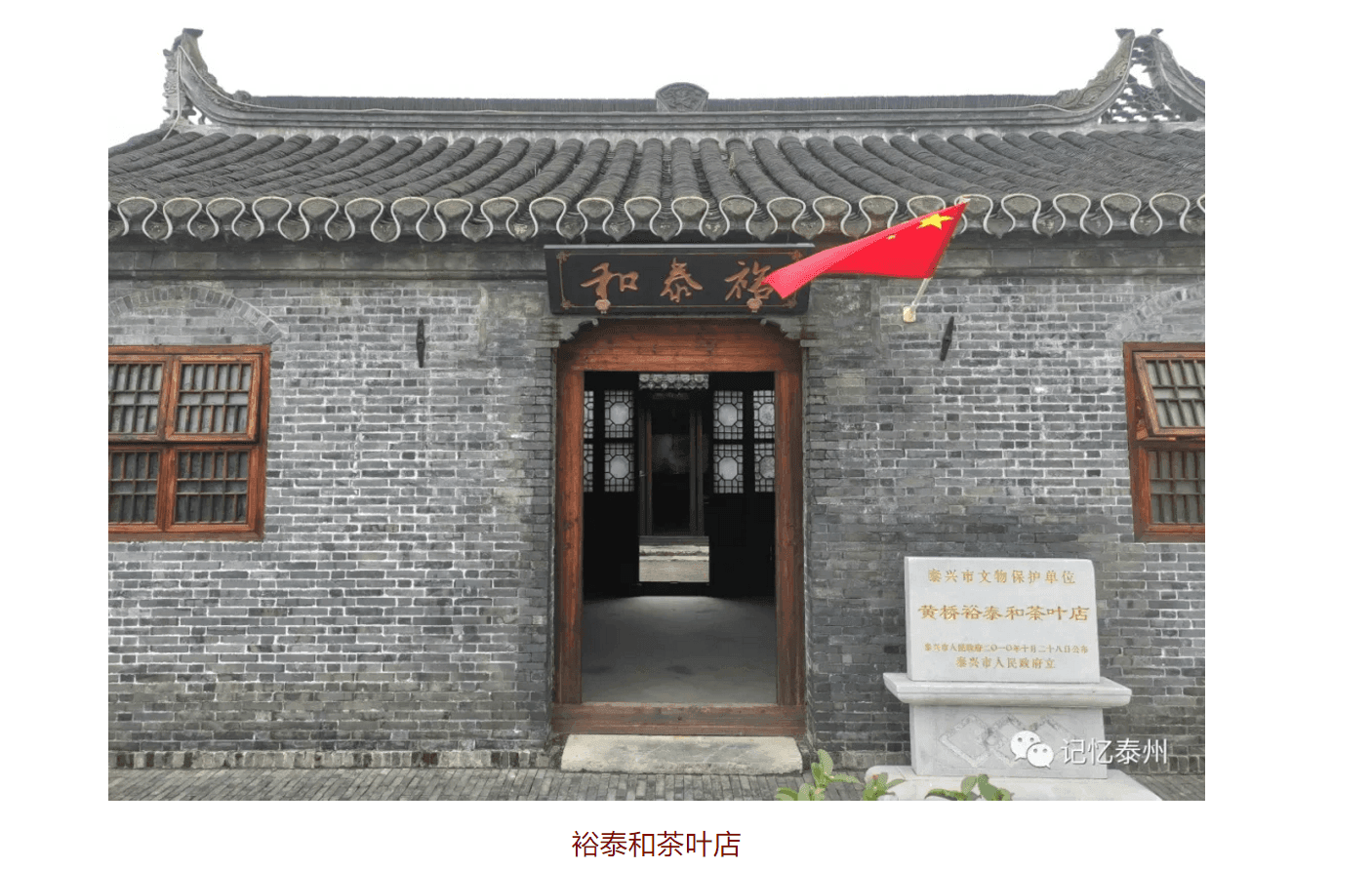

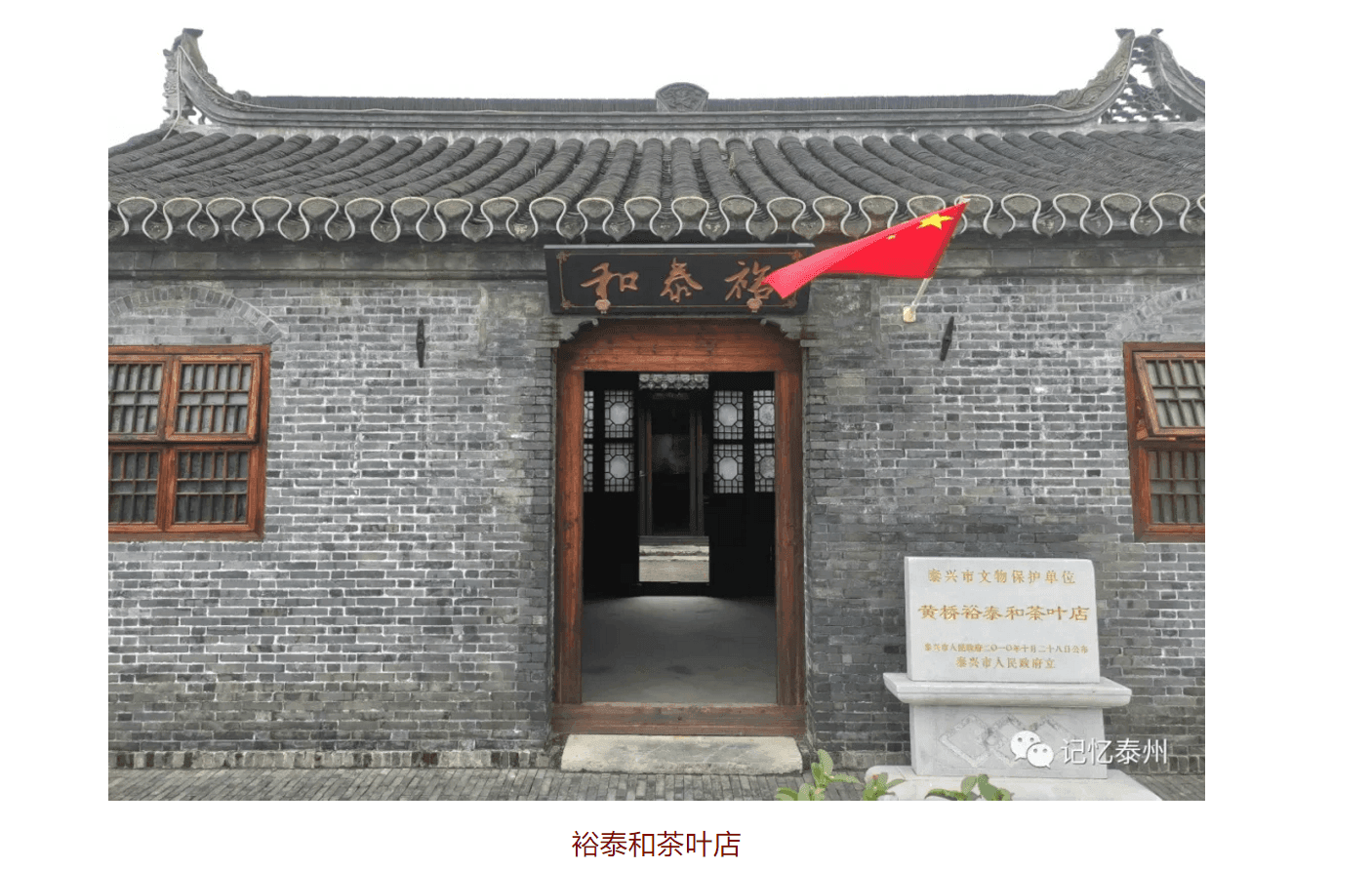

黃橋鎮東進路,是一條橫穿老鎮區的主街道,曾是如(皋)泰(興)官道的鎮區段。這條路自東向西由處于同一條直線上的口巷、東大街、西大街、西街組成。東大街是老黃橋最繁華的商業街之一,歷史上的東大街僅有250 米長、3-4 米寬,卻集中了50多家布店、煙店、茶葉店、雜貨店、廣貨店、藥鋪、當鋪、書鋪。這條街上曾經有許多百年老字號,雖然商號已經消失,但這些商家的傳奇故事仍流傳不絕。仁源生藥店研制的蟾酥曾于1915年獲萬國博覽會銅獎,裕泰和茶葉店曾創出享譽蘇北地區的品牌。東進路經過多次拓寬改造,已經成為一條現代商業街,但是轉入小巷,就是傳承歷史的巷道、民居,歷史與現代相融于沿街一排店面房。裕泰和茶葉店位于東進路南側,安徽績溪人胡沇源創辦于1876年,三間四進,前店后坊。

黃橋鎮的米巷長約250 米。中國地質學之父丁文江的高祖于清嘉慶年間擔任押運漕糧的武官,通曉米市行情,叫家人在黃橋開設米行,獲利頗豐,成就一番家業。其他人家也仿效賣米,巷中米店林立,形成行市,遂有米巷之名。清道光年間,丁文江的高祖富甲一方,仿照當時宰相潘世恩的庭院,在米行東首營建宅院,人稱丁萬昌、萬昌花園或丁家花園。丁家花園臨巷面闊9間,分東、中、西三部分,東部為客廳、花廳、花園等,中部為堂屋、書房等,西部為堂屋、臥室等,院中設假山、魚池,栽種喬木、修竹,游廊迂回,曲折相通,是典型的蘇州園林風格建筑。黃橋戰役期間通如靖泰臨時行政委員會、剛解放時泰縣縣政府曾駐此宅院。1980年,改設為新四軍黃橋戰役紀念館。2017年,新四軍黃橋戰役紀念館異地重建,宅院東半部改設為通如靖泰臨時行政委員會舊址紀念館,西半部辟為丁文江紀念館。

黃橋鎮的珠巷長約350米,歷史上珠巷稱豬巷,巷道兩側多是豬行,后來豬行外遷,取而代之的是各式商鋪。人們逐漸將豬巷改稱珠巷,1921年丁文江主持繪制的黃橋鎮區圖上就已經標注為“珠巷”。珠巷西邊有一深庭古院,為何氏宗祠。何氏制定《家范條件十則》,內容包括孝父母、友兄弟、謹夫婦、敘長幼、敦善行、訓讀書、獎行誼、崇節儉等,教育子孫立身處世、持家治學。何氏一族為詩書之家,子孫多“彬彬讀書,攻文辭,為儒者”,明清兩朝出4進士、11舉人、30貢生、300多秀才。清朝康熙時期的宰相張玉書曾為《何氏家乘》作序,譽黃橋何氏為“江左甲族”。新四軍東進黃橋后,在何氏宗祠設大眾俱樂部;黃橋決戰期間,在何氏宗祠設支前委員會,數萬燒餅集中于此,源源不斷送上前線。何氏宗祠坐北朝南,占地約1250平方米,建筑面積950平方米,現存明清時期建的房屋38間。設有大門堂、儀門、大廳、振裔樓等,雕梁畫棟,規制宏大,被譽為“江北第一祠”。

黃橋鎮的羅家巷南連東大街,北接珠巷,長約200米。相傳運糧河商船運集之時,挑籮運糧的腳夫多集于此,形成籮腳行,漸稱羅家巷。過去有商鋪30多家,基本為前店后坊或前店后家。羅家巷南北兩端各設有圈門。黃橋鎮部分重要的街巷曾建有29個圈門。黃橋是鎮,沒有城墻,沒有城門。北宋建鎮始,人們就在街巷兩端建一道門,稱為圈門。圈門與民房相接,門洞為拱形,夜間將厚重木門關上,整條街巷處于封閉狀態,以保障安全。

黃橋鎮王家巷長約150米,寬約2.5米,為居民巷,20多戶住戶臨巷而居,出巷即街,進出方便,鬧中取靜。整個巷子兩側的建筑檐墻相接、錯落有致,每戶為前庭后院,幾進幾出。巷中有朱履先先生的故居,現已辟作中將府景點。朱履先曾任孫中山就任臨時大總統閱兵式的總指揮,被譽為“江蘇三杰”之一。黃橋決戰期間,他積極響應中國共產黨的抗日民族統一戰線政策,為蘇北和談大聲疾呼,為支援新四軍奔走效勞,并于1944年加入中國共產黨。

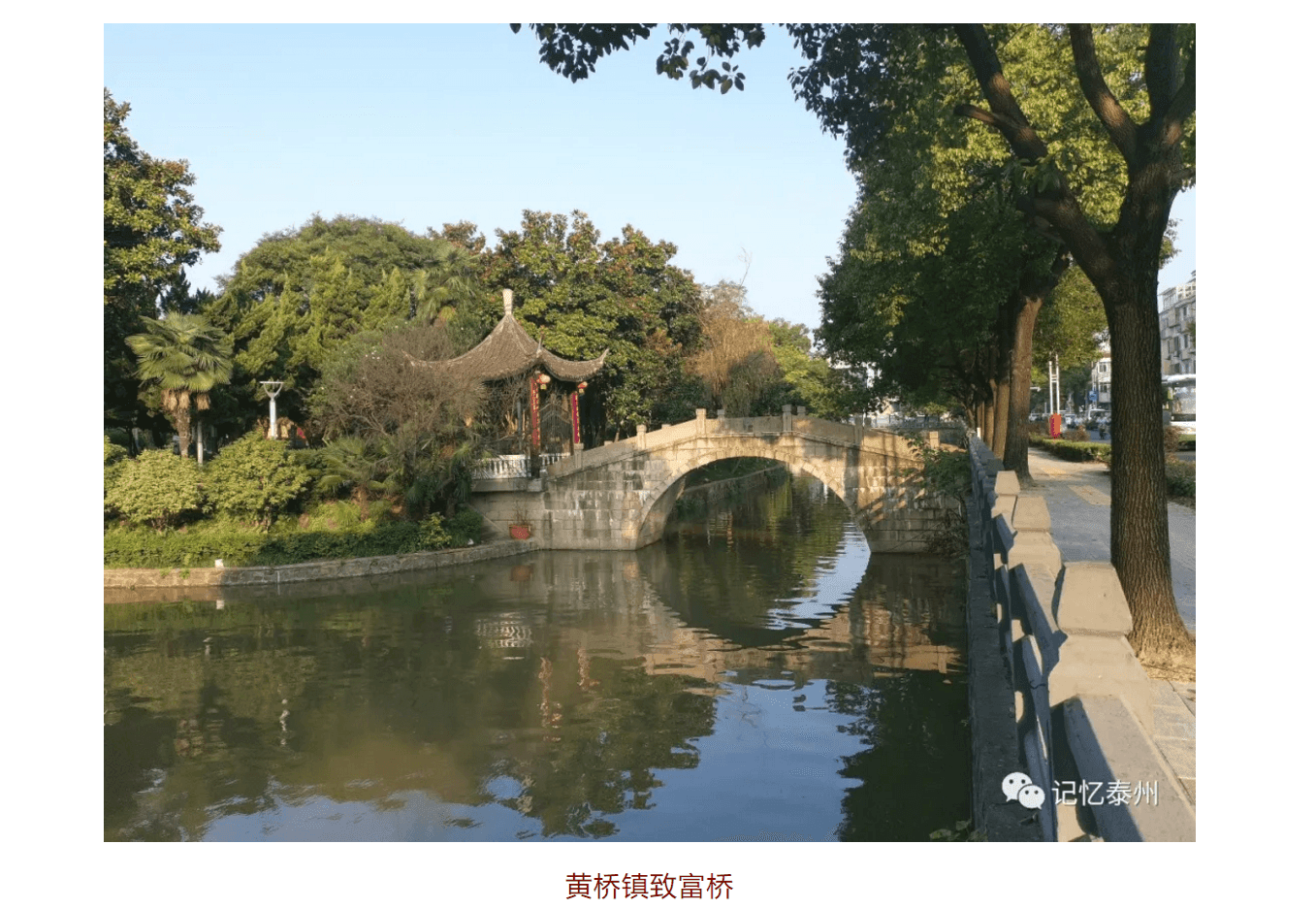

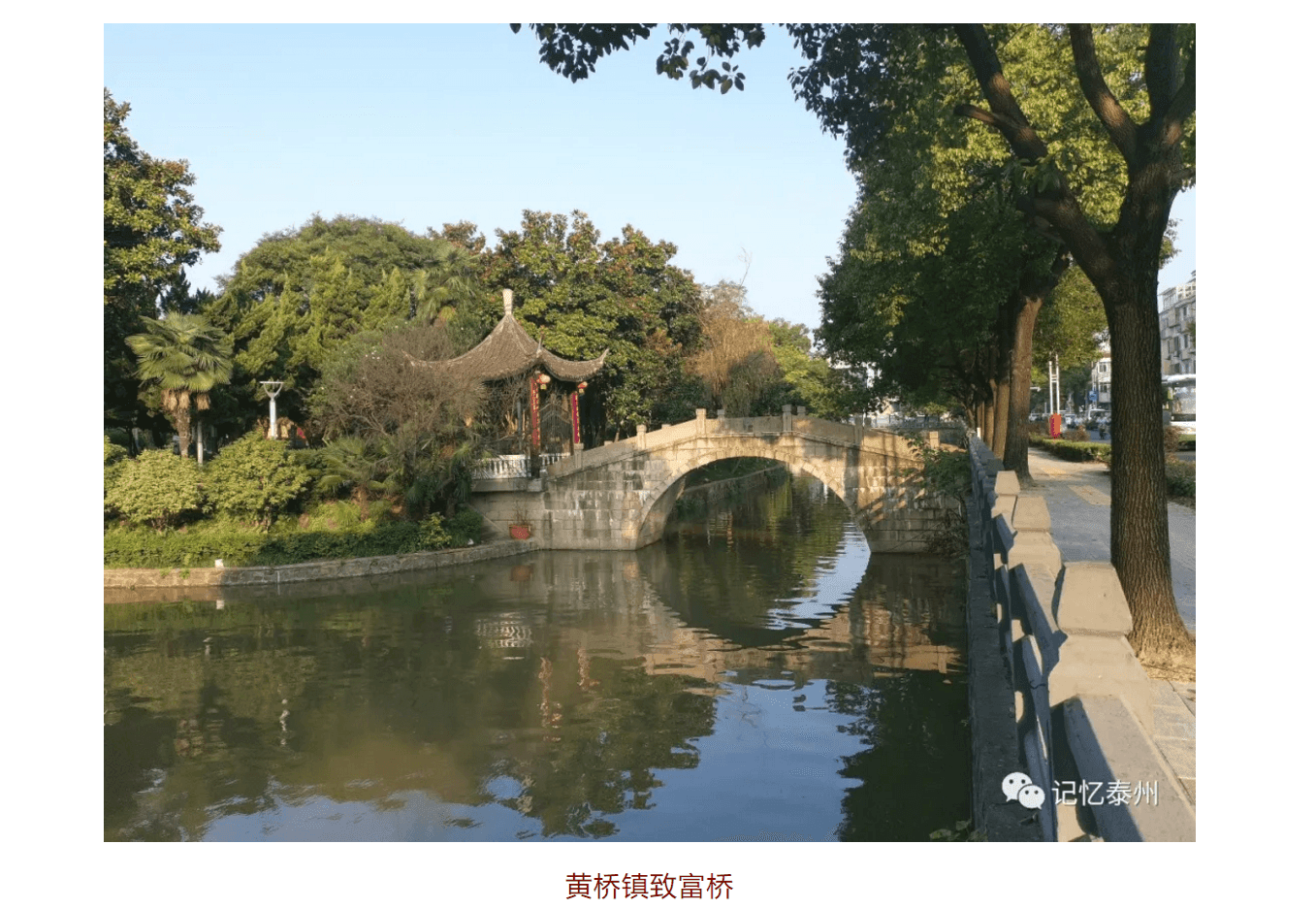

臨水而建的黃橋自然少不了橋。文明橋,原名南壩橋,為單孔石橋,原來位于如泰運河之上。曾數度重修,1979年,如泰運河拓浚,橋被拆除。2002年,直來河上原樣復建文明橋,老橋的部分構件置于新橋身。致富橋,原名知府橋,建于明朝,是從東邊進出黃橋的關口。1940年黃橋決戰期間,東郊是主戰場,大量的支前物資和黃橋燒餅就是經由此橋運往前線。20世紀90年代,東進路擴建,致富橋北移20米重建。后來進行街道整治,再北移100多米重建,致富橋直通黃橋公園。

黃橋橋多,眾多古橋臥波負重,渡盡幾多滄桑,隱身歲月,化為傳說,但終究為人們留下一段記憶。世事有代謝,往來成古今。黃橋的新橋更多、更長、更寬,背負著社會的使命,承載著人們的期望,繼寫千年古鎮新時代的風光。

|