大明王朝有這樣一位治國能臣,被太祖朱元璋稱為“良佐”,與寇準(zhǔn)同風(fēng),此人便是吏部尚書翟善。翟善,字敬甫,亦作敬夫,泰興縣城人。 俗話說:“三歲看大,七歲看老。”翟善從小聰穎異常,“十齡補(bǔ)諸生”,即十歲時(shí)便破格免試入學(xué),深受時(shí)任泰興教諭朱昶的器重,認(rèn)為他將來必成大器。 果不其然,明洪武二十一年(1388年),翟善由朝廷征選入國子監(jiān)學(xué)習(xí),后授吏部文選司主事,轉(zhuǎn)員外郎,年紀(jì)輕輕,就做到了從五品的副司局級干部,可謂年輕有為。二十八年(1395年),翟善擢升吏部尚書,官居冢宰,成了泰興歷史上最大的官。

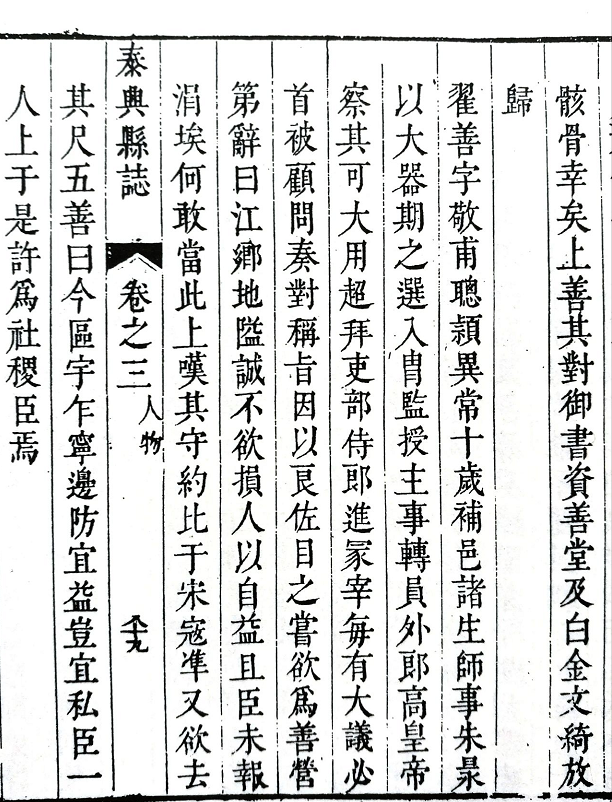

康熙《泰興縣志》載 翟善之所以能做到正部級領(lǐng)導(dǎo)干部,首先是他博學(xué)明經(jīng),朝廷“每有大議,必首被顧問,奏對稱旨”,朱元璋曾諭群臣曰:“善雖年少,宇量宏闊,他莫能侔也。”意思是說翟善的才能無人能及。 當(dāng)時(shí),明朝初定,典制未備,要維護(hù)封建集權(quán)統(tǒng)治,就需要建立一套完整的官僚體制。他謹(jǐn)遵圣意,仿效《唐六典》,制訂了五府、六部、都察院以下各機(jī)構(gòu)設(shè)官分職的制度,編集成《諸司職掌》。這是明初最重要的行政立法, 明確了各部官職建制沿革和職權(quán)范圍,為大明一代的職官制度奠定了基礎(chǔ),是洪武年間的銓政大略。 洪武二十六年(1393年)四月,吏部尚書詹徽、侍郎傅友文被殺后,朱元璋遂“命善署部事”,即為吏部主事,主持吏部的日常工作。翟善一上任便將《諸司職掌》頒文刊行,作為各級官吏遵守的行政法典。同時(shí),朝廷“定吏役考滿給由法”以為司、衛(wèi)、府、縣首領(lǐng),選拔監(jiān)生中會(huì)寫文章者兼任州縣官及學(xué)正、教諭,翟善本人就是這一制度的第一個(gè)受益者。 這一年,大明王朝還頒布實(shí)施了許多法律法規(guī),如《稽制錄》《學(xué)官考課法》《永鑒錄》《世臣總錄》等。這一系列操作,從組織上和制度上保證了明王朝的長治久安,對加強(qiáng)中央集權(quán)統(tǒng)治具有十分重要的意義。在此期間,翟善將一應(yīng)事務(wù)主持得中規(guī)中矩,十分出色。 洪武二十七(1394年)年五月,朱元璋通過考察,認(rèn)為翟善能堪大任,遂破格提拔其為吏部侍郎,繼續(xù)代理尚書一職。翟善從穿青袍的從五品官一下變?yōu)榇┳吓鄣恼饭伲粫r(shí)成為朝廷上下人人注目的人物。洪武二十八年(1395年),翟善被正式任命為吏部尚書,成了正二品大員,掌握全國文職官吏的銓選大權(quán),代天子職掌一切文官的薦舉、升遷、考察、勛爵封號等。 翟善之所以能很快得到朱元璋的認(rèn)可和青睞,除了自身出色的組織領(lǐng)導(dǎo)才能“合帝意”外,也得益于當(dāng)時(shí)頗為混亂的時(shí)局,這多少有點(diǎn)“時(shí)勢造英雄”的意味,也可說翟善的時(shí)運(yùn)很好。 洪武二十六年(1393年),藍(lán)玉因謀反獲罪被殺,當(dāng)時(shí)的吏部尚書詹徽、侍郎傅友文受其牽連也被誅殺,吏部一時(shí)無主,翟善方能脫穎而出,成了不二人選。 大明定鼎之初,因諸功臣多武人不知書,往往恃功驕恣,逾越禮分,甚至肆情廢法,奢侈無度。而此時(shí)的翟善則一心一意輔佐太祖皇帝,“善明于經(jīng),凡所奏議允合上心”,朱元璋曾說過:“善,朕之良佐,何患天下不治!” 朱元璋廢除了一千多年歷史的宰相制度,把六部之首的吏部尚書一職授予翟善,使其成為百官之長,實(shí)則相位,可見朱元璋對翟善是相當(dāng)?shù)男湃魏推髦亍?/strong>當(dāng)然,翟善也沒有辜負(fù)圣恩,他不僅恪盡職守,效忠朝廷,而且潔身自好,嚴(yán)守法度,做到了“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,為文武百官做出了表率。 由于翟善表現(xiàn)好,朱元璋一心想褒獎(jiǎng)他,要為他在家鄉(xiāng)泰興營造府第,翟善極力辭謝,并十分謙恭誠懇地對皇上說:“我的家鄉(xiāng)在江邊,地少人多,我不想損人利己。何況臣在職沒有做出成績,未能報(bào)答皇上恩德之萬一,哪里還敢花費(fèi)國家的錢財(cái)呢?”朱元璋聽后更加高興,對群臣說道:“官居鼎鼐,無地起樓臺,善與寇準(zhǔn)同風(fēng)矣!” 朱元璋又想要免除他家中的兵役,翟善謝絕道:“今天下剛剛安定,邊防應(yīng)該加強(qiáng),守衛(wèi)國家的兵卒應(yīng)該增加,皇上怎能因偏愛臣一人而破了戍邊的法令呢?”聽了此話,朱元璋更覺得他是一位不可多得的社稷之臣。因此,《明史》說他“經(jīng)明行修”“名實(shí)相稱”,看來確實(shí)如此,朱元璋對其委以重任,也就不足為怪了。 然而,好景不長,翟善被正式任命吏部尚書僅幾個(gè)月后,即洪武二十八年(1395年)閏九月,因罪被貶為南寧府宣化縣知縣。 翟善被降了職,未必不是一件好事。如果繼續(xù)當(dāng)下去,這個(gè)來自張士誠家鄉(xiāng)的青年才俊難保不會(huì)出點(diǎn)意外。對于朱皇帝,離他遠(yuǎn)一步,就等于離死亡遠(yuǎn)一步。從歷史的教訓(xùn)來看,翟善能以宣化知縣安穩(wěn)而終,對他以及他的家族來說應(yīng)該是一種幸運(yùn)。

翟善死后葬于泰興,入祀鄉(xiāng)賢祠。為紀(jì)念這位大明功臣,朝廷敕命修建“冢宰坊”。

|

- 您好,泰興網(wǎng)歡迎您!

- 注冊