泰興縣治自南宋初由柴墟遷至延令,遂建縣衙,又稱縣署,后歷朝歷代多次修建增廣,至光緒年間縣衙的規(guī)模形制基本確定,機(jī)構(gòu)功能一應(yīng)完善齊備。

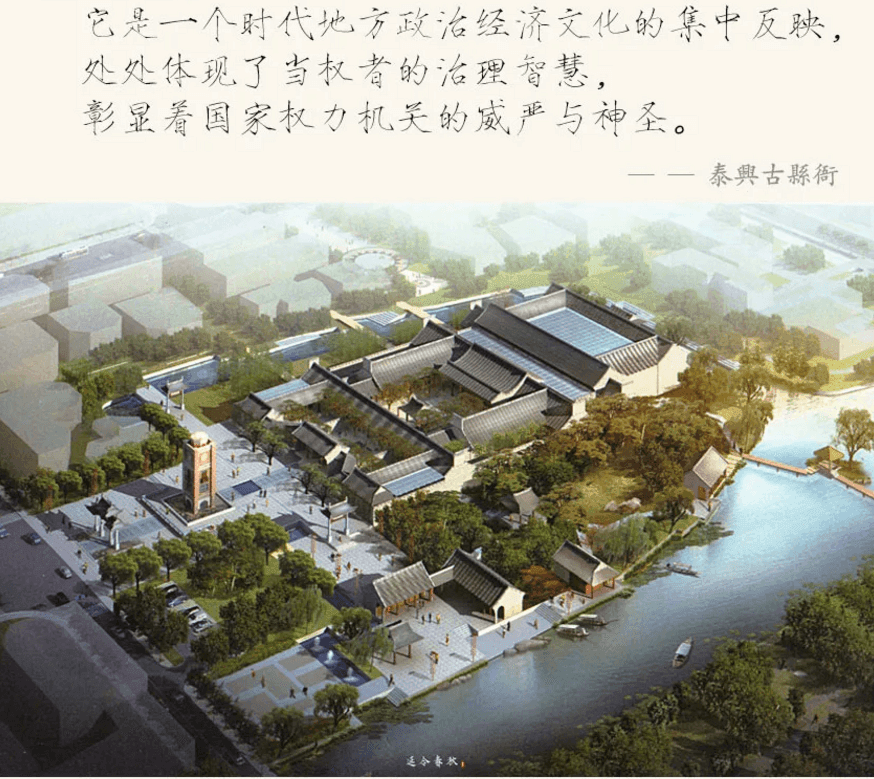

古縣衙作為地方治理的中心,伴隨著朝代的更替、地方治理的需要以及為政者藝術(shù)修養(yǎng)的差異,不斷發(fā)生變化,它是一個(gè)時(shí)代地方政治經(jīng)濟(jì)文化的集中反映,一樓一閣、一橋一亭、一室一舍,處處體現(xiàn)了當(dāng)權(quán)者的治理智慧,彰顯著國家權(quán)力機(jī)關(guān)的威嚴(yán)與神圣。

泰興古縣衙又經(jīng)歷了怎樣的變遷過程呢?

宋時(shí),縣治柴墟,舊制縣衙前有樓,有“宣詔”“班春”二亭,中間為大廳,建有敕書樓,大廳后有“豈弟堂”“清暉閣”,西為主簿廳,東為縣尉廳。宣詔亭,用以榜示朝廷詔諭;班春亭,又稱頒春亭,每年春天頒布皇帝勸農(nóng)詔令。敕書樓,建于宋元豐四年(1081年),宣和六年(1124年)知縣蔣結(jié)重建,并邀請吏部員外郎范仲熊作記。敕書樓用以保存朝廷下發(fā)的制敕文書,南宋后逐步被架閣庫替代。“豈弟、清暉”意為當(dāng)政者要做到和樂平易、善良厚道、光明磊落。

紹興初遷治延令,縣衙形制是否按舊制無可考,元末毀于兵火。

明洪武二年(1369年),知縣呂秉直重建縣衙,堂、舍、庫、獄畢具,取大堂名為“牧愛堂”。呂秉直,“為人純篤無偽,果敢有為,為政大體,尤敦尚廉恥,邑人稱慕之”,他時(shí)刻告誡自己,要像牧羊一樣,牧養(yǎng)百姓,愛護(hù)子民。當(dāng)時(shí),連年戰(zhàn)亂,“殘?jiān)鷼?rdquo;,呂秉直帶領(lǐng)縣民重建家園。

天順八年(1464年),縣丞張淮重修縣衙,以增壯觀,前堂、后堂、外門、儀門、廊序、庾庫等修茸一新,造傳舍、公館若干,修撰陳鑑為記。張淮,字貴濂,唐代名相張九齡后裔,在任期間,“仁以卹民,義以正俗,禮以自律,知以應(yīng)事”,深得縣民愛戴。

正德三年(1508年),知縣洗光在內(nèi)堂北建“清風(fēng)樓”,以告誡當(dāng)官者必須做到為政廉潔,兩袖清風(fēng)。

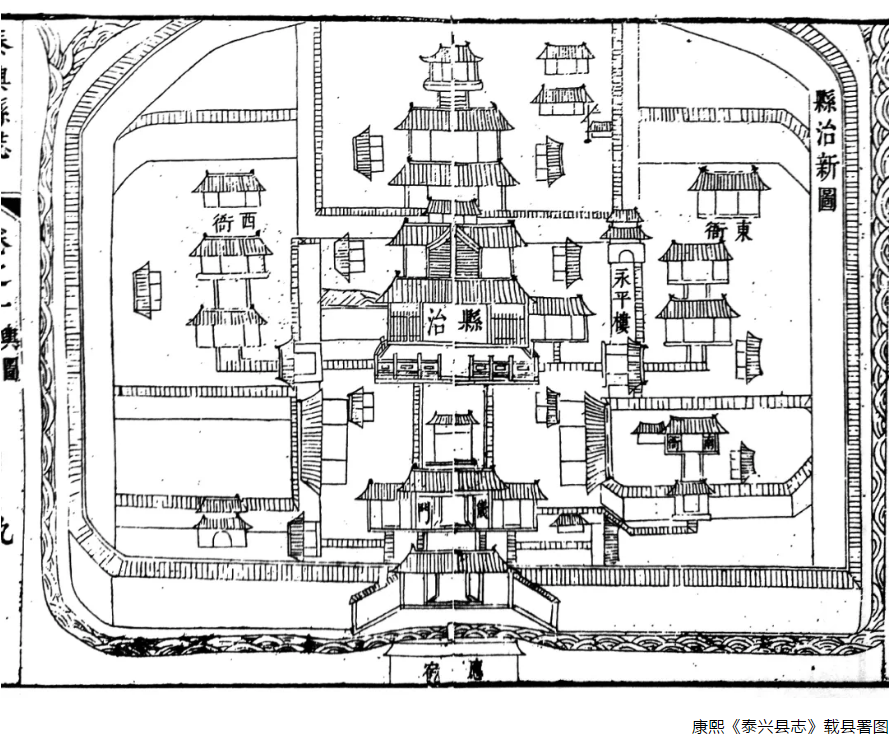

嘉靖十二年(1533年),知縣朱篪在大堂東建幕廳三楹,名其“觀我廳”,在大堂北建“永平樓”作為內(nèi)庫,在縣署后筑后樂山,山上建亭曰“后樂亭”。朱篪是思想家王陽明的弟子,深愔“天人合一”的哲學(xué)道理,“觀物”明事理,“觀我”講德行。觀我是人生境界的升華,因?yàn)槿耸且磺械闹髟祝砸獣r(shí)時(shí)刻刻反思自己,內(nèi)省自悟,學(xué)會變通,律己容人。朱篪對建筑風(fēng)水學(xué)頗有研究,處處體現(xiàn)了其深厚的文化修養(yǎng),融入了博大精深的心學(xué)理念,他開辟了縣城西南的小西門“迎薰門”,對縣署的營建做出了巨大的貢獻(xiàn),此時(shí)的縣署“垣外為溝,溝外為山”,山水相連,人文哲學(xué)思想凸顯。

嘉靖二十二年(1543年),知縣謝讜建“來鶴亭”。謝讜任縣令時(shí),有人贈(zèng)送其一鶴,數(shù)日后,又有一鶴自西北而來,“相與翱翔,彌日不去”,謝讜十分高興,遂在縣署西建一小亭,額曰:“來鶴亭”,吳與點(diǎn)為記。舉人周崇儒作《來鶴亭為邑侯謝公賦》,詩曰:茂對春風(fēng)午坐深,暉暉晴日轉(zhuǎn)堂陰;飛來碧落一聲鶴,喚起瑤臺三弄情。萬里暫停連海翮,九皋應(yīng)播唳天音;主人信有趙公操,來伴成都月底吟。

萬歷六年(1578年),知縣高桂修監(jiān)庫,書大堂額曰“節(jié)用愛人”,告誡官吏要節(jié)約用度,愛護(hù)百姓。任內(nèi),整飭吏治,革貪婪腐朽之弊,倡清正廉明之風(fēng)。教民開墾旱田,重視農(nóng)桑,一時(shí)縣境政清吏廉,社會安定黎民豐樂。

萬歷二十四年(1596年),知縣陳繼疇建禮賓館,額曰“廣益堂”。他拆除了三思橋南遮擋住縣署的通明樓,又稱四面樓,利用舊材在縣城東南城墻上建騰蛟閣。同時(shí)修建大門、譙樓,在東西角門辟路至主簿廳和縣丞廳,將后堂命名為“再思堂”。再思,取自于孔子“三思而行,再思可矣”之句,意思是凡事要三思,但也不要想太多,否則思維會受到限制。

康熙四十二年(1703年),知縣袁開圣重修大堂、川堂;乾隆六年(1741年),知縣郭岡重修后堂,自后遞加修茸。

嘉慶十七年(1812年),朱一慊重修縣衙。在三思橋南廨門上署曰“至德遺風(fēng)”,東曰“循規(guī)”,西曰“蹈矩”,其北面曰“延令古治”,曰“型仁”,曰“講讓”。至德遺風(fēng),緣于孔子對泰伯讓賢之舉的稱贊:“泰伯其可謂至德也已矣。”希冀人們學(xué)習(xí)先賢遺留的風(fēng)教和至高無上的品德。循規(guī)蹈矩、型仁講讓,這是儒家思想的精髓之一,要求人們遵守規(guī)矩,不要輕舉妄動(dòng);要用禮來表彰正義,考察誠信,指明過錯(cuò),效法仁愛,講究禮讓,向百姓展示一切都是有規(guī)可循的。

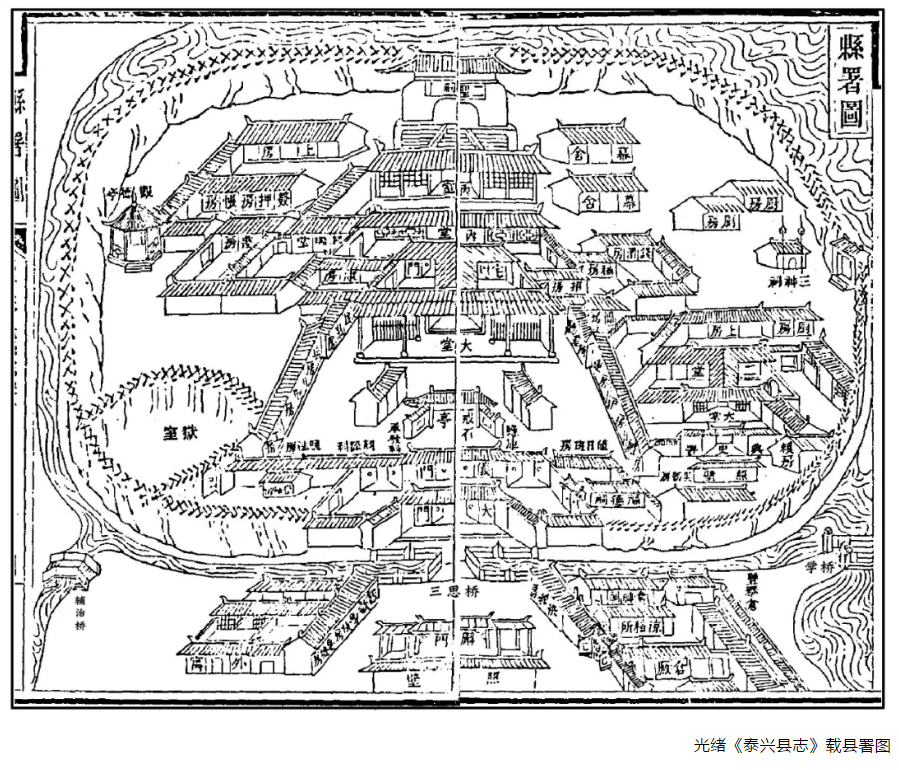

清光緒十二年(1886年),《泰興縣志》對古縣衙的知縣署作了詳細(xì)的記載:“知縣署,在城東北隅。治堂三楹,前為卷軒,西為庫,東為簡房。甬路中為戒石亭,東為吏、戶、禮、架閣、收支科,西為兵、刑、工、馬政、沙務(wù)科。儀門三楹,東為監(jiān)庫,西為承發(fā)、詞訟、監(jiān)法科,其東南為福德祠。西為獄。

大門三楹,直三思橋;又南為廨門,有“延令古治”坊,左曰“循規(guī)”曰“講讓”,右曰“蹈矩”曰“型仁”;前為映壁堂。北為后堂,左右為招稿、科庫、吏房、隸舍,又后為宅門,為內(nèi)堂;內(nèi)堂之北為思咎閣(即二圣祠),東為幕舍,為皰,為三神祠,西為紀(jì)瑞堂,為幕舍,為寢室,其旁為隙圃,有觀德亭。四周壘土為垣,環(huán)以河。”清以前,縣衙內(nèi)除知縣署外,還有縣丞署、主簿署、典史署,明初與縣署同建,嘉靖十二年(1533年)朱篪重修。主簿一職始于宋熙寧年間,明萬歷間裁撤,主簿署廢;縣丞一職始于元至正年間,康熙二十年(1681年)裁撤,縣丞署廢,此后只保留典史署。典史原本負(fù)責(zé)掌管緝捕、稽查、獄囚、治安等,隨著縣丞、主簿二職的漸次裁革,典史兼領(lǐng)其事,無所不管,權(quán)力僅次于知縣。若遇知縣公出,可受權(quán)代理審案,在典史署辦公,典史署又稱之為巡捕衙門。 大門三楹,直三思橋;又南為廨門,有“延令古治”坊,左曰“循規(guī)”曰“講讓”,右曰“蹈矩”曰“型仁”;前為映壁堂。北為后堂,左右為招稿、科庫、吏房、隸舍,又后為宅門,為內(nèi)堂;內(nèi)堂之北為思咎閣(即二圣祠),東為幕舍,為皰,為三神祠,西為紀(jì)瑞堂,為幕舍,為寢室,其旁為隙圃,有觀德亭。四周壘土為垣,環(huán)以河。”清以前,縣衙內(nèi)除知縣署外,還有縣丞署、主簿署、典史署,明初與縣署同建,嘉靖十二年(1533年)朱篪重修。主簿一職始于宋熙寧年間,明萬歷間裁撤,主簿署廢;縣丞一職始于元至正年間,康熙二十年(1681年)裁撤,縣丞署廢,此后只保留典史署。典史原本負(fù)責(zé)掌管緝捕、稽查、獄囚、治安等,隨著縣丞、主簿二職的漸次裁革,典史兼領(lǐng)其事,無所不管,權(quán)力僅次于知縣。若遇知縣公出,可受權(quán)代理審案,在典史署辦公,典史署又稱之為巡捕衙門。

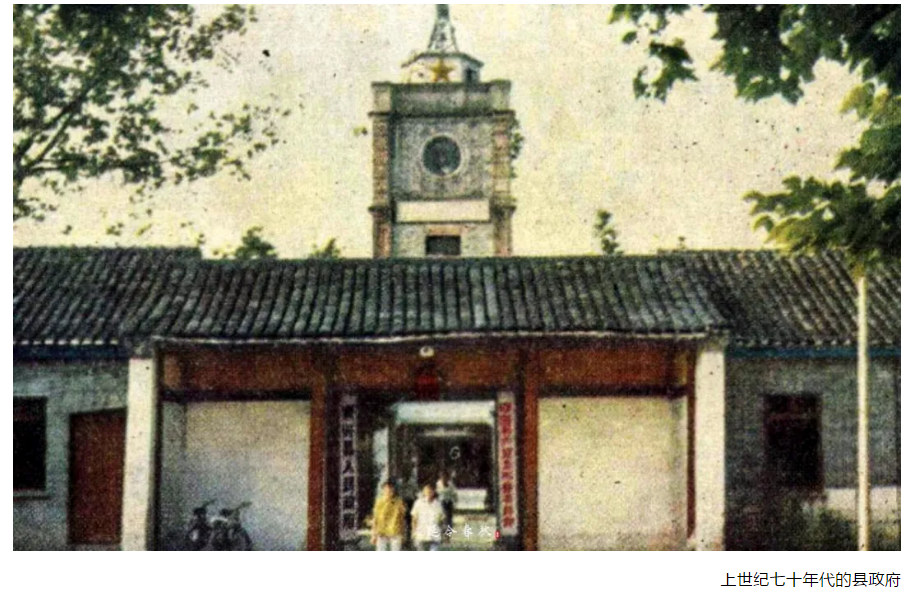

典史署位于縣堂東南,類似縮小版的知縣署,有大堂三楹,東為福德祠,西為書攢房,南為大門、映壁堂,北為二堂三楹,東西為花廳、書室等。隨著歷史的發(fā)展,人們對古縣衙的記憶漸行漸遠(yuǎn)。如今,在縣衙故址重新修建了泰興市文化博覽中心,再現(xiàn)古縣衙的歷史風(fēng)貌。青磚黛瓦,回廊曲徑,形態(tài)壯麗,氣勢恢宏。四周綠水環(huán)繞,嘉木成蔭,清波蕩漾,魚躍鳥鳴。徜徉其間,古韻新風(fēng)撲面而來;深入其境,猶如穿越時(shí)空,儼然明代名士張京元筆下的“不啻武陵桃源之人間世也”。

|