在廣袤的蘇中平原,有一座千年古鎮——黃橋鎮,因“黃橋戰役”和“黃橋燒餅”而揚名海內外。

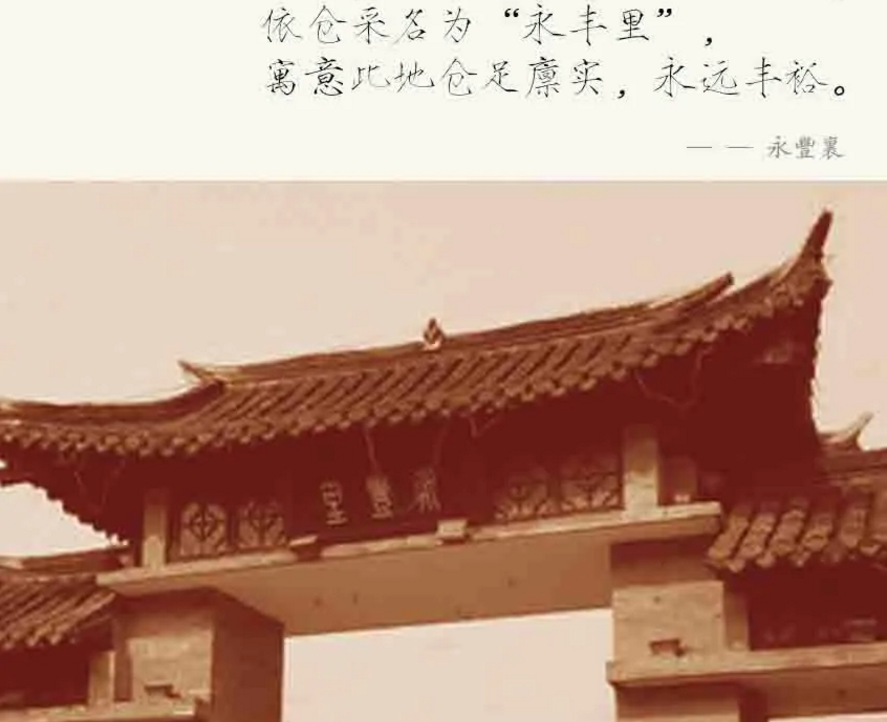

宋時,這里已是“百川交匯、八方雜居、商賈云集、名殷其實”之地,古鎮曾經有個美麗的名字叫“永豐里”。

中國古代人們聚居之處常被稱為閭里,“百戶為里,百里為鄉”,自然村莊取名多帶“里”字。

早在漢代,“永豐里”之名就已載籍史冊,距今已有2000多年的歷史。漢初,這里是一個很小的自然村落,屬吳地海陵倉治下,依倉采名為“永豐里”,寓意此地倉足廩實,永遠豐裕。

唐懿宗時,這里已經形成集市,并漸漸繁榮。從黃橋真武廟發現的唐代經幢石刻可知,咸通十一年(870年),這里就設有副使和市長官管理地方事務。永豐里因僻處東隅,仿佛世外桃源,遷居于此的人們過著男耕女織、與世無爭的生活。

唐末戰亂,北方士民紛紛逃難南遷,永豐里遂成了難民定居的首選之地,千百年來被世人傳頌的宋孝子顧忻的故事就發生于此。

唐昭宗乾寧四年(897年),顧忻的父親顧彥暉,唐末名將顧彥朗的弟弟,在四川梓州兵敗自刎,失去了王圖霸業。母親錢氏攜帶年幼的顧忻順江而下至永豐里落腳。此后母病,顧忻用了整整50年的光陰,恭恭敬敬地侍奉母親,后母又目疾,顧忻號泣祈天,刺血寫經,以此感動上蒼,最終母親以九十多歲的高齡無疾而終。

顧忻的孝行震驚了整個大宋王朝,成為泰州第一孝子,他的名字被永載史冊《宋史·孝義篇》,“永豐里”也由此聲名大震,令人向往。

南唐昇元元年(937年),海陵縣升為泰州,析南五鄉置泰興縣,永豐里隸屬于縣東太平鄉。

北宋年間,永豐里“百川會通、民利灌溉、土田饒沃、物產豐盛”,經濟空前繁榮,宗教文化尤盛,有“三步兩座廟”之說。咸平二年(999年)建有文昌宮、祖師廟、關帝廟、東岳廟、城隍廟;仁宗天圣四年(1026年)建福慧寺;慶歷元年(1041年)建定慧寺等等。

隨著經濟文化的發展,到永豐里謀生定居的人口急劇上升,逐步形成規模集鎮,宋神宗熙寧年間(1068-1077年),永豐里被改制為永豐鎮。當時,全國兩千多個經濟繁榮的集市建制為鎮,永豐鎮名列其中。宋王存的《元豐九域志》中有記載:泰興縣“四鄉,柴墟、永豐二鎮,有大江”。

永豐鎮何時何因改稱黃橋鎮,民間傳說較多。相傳,永豐鎮有一座石拱橋,形制獨特,有一年皇帝路過這里,見此橋與皇家后花園的一座橋十分相像,便隨口說道:“這好似吾家的橋!”皇帝金口玉言,當地百姓遂將此橋叫做“皇家橋”。此后口口相傳,漸漸演變,就叫成了“黃橋”。清初,泰興詩人張丕揚曾有詩云:“永豐移植被恩榮,傳得香山兩韻成。”

雖說只是一個美麗的傳說,但是永豐人始終認為這里是一塊風水寶地,以至于后來赫赫有名的何氏家族也在此落地生根,發展壯大。相傳,南宋初年,黃橋何氏始遷祖孔庭公從常州溧陽北上,途徑永豐鎮,路過皇家橋時突然車軸斷裂,無法前行,得高人指點,說:“此處乃荷葉地,日后定會出三升三斗菜籽官。”孔庭公一家遂落戶于此,勤勉耕讀。后來果真如此,家族興盛,人才輩出,僅明中期就出了“四進士、十舉人、百秀才”,被清文華殿大學士張玉書譽為“江左甲族”。

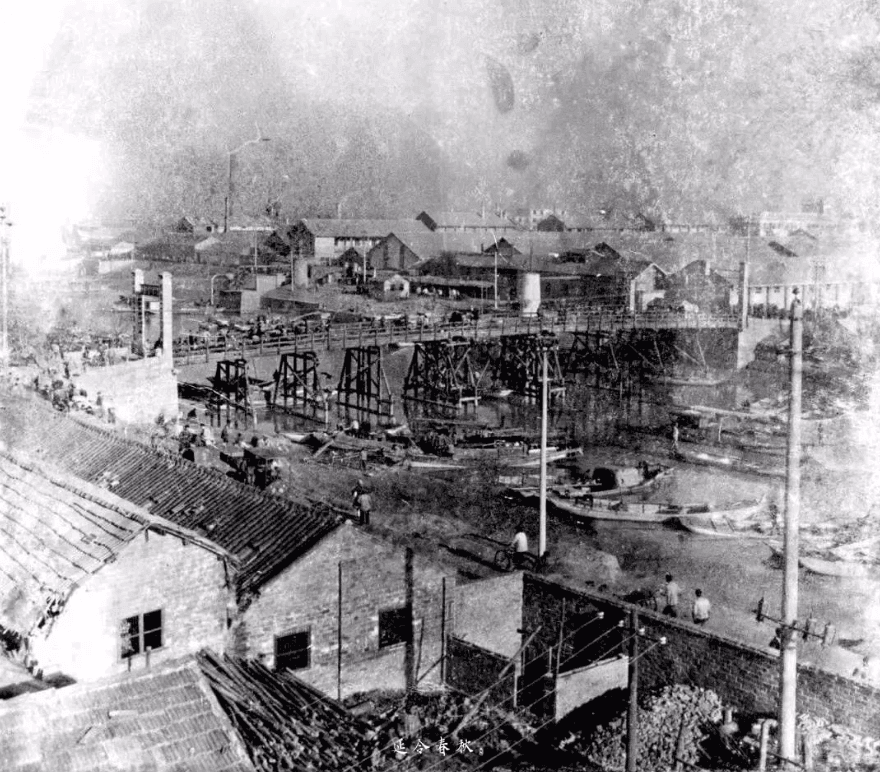

宋元時期,永豐鎮因水陸交通四通八達,逐漸成為江北要沖、戰略要地。據康熙《泰興縣志》記載:“河之在東北者,可連如皋八場,西通大江五港,南接靖沙,北通興泰諸河,接會為商賈要津,接濟為鹽漕孔道。”

“黃橋”地名的出現,明朝始見于書。明代所著《英烈傳》第二十八回有“卻是俞通海取了黃橋、通州一路,得勝回兵來救”的描述,俞通海是朱元璋手下名將,那時正與元軍作戰,書中提及“黃橋”,說明在元代永豐鎮已稱作黃橋了。

據康熙《泰興縣志》記載:“黃橋在黃橋鎮。”“黃橋鎮在城東四十里,即永豐鎮。”由此可見,黃橋鎮是因有黃橋而被重新命名的。

明以后的史書記載上普遍使用“黃橋”這一名稱,《明史·地理志》中記載:“泰興,南濱江,西北有口岸鎮、東有黃橋鎮、南有印莊三巡檢司。”

一千多年間,黃橋人念念不忘“永豐”這一稱呼,尤其文人雅士依然沿襲“永豐”的稱謂,明正德太仆寺少卿何棐有詩云:“永豐惟兩寺,此是小長干。”永豐古鎮承載了太多的歷史和傳奇的故事,事親至孝,詩禮傳家,黃橋人怎不津津樂道!

細數流年,“永豐里”這個古老而美麗的名字必將代代相傳。

|