江蘇泰興天星港,舊名王家港,又稱新河。因港口東二里處有天星橋,故后命名為天星港,是溝通蘇南地區(qū)主要通航河道。亦是北新河(今兩泰官河)的入江河道及口門,明清時期系蘇北漕運入江河道之一。

明初,由于江南大運河常州以西河段時常淤堵,漕運不暢。因王家港與常州武進的孟瀆、德勝兩河隔江相對,永樂四年(1406年),陳瑄督漕運,遂開泰興北新河,用以接通南北大運河。正統(tǒng)八年(1443年),北新河及新河被辟為漕運河道,漕船遂由“孟瀆渡江入黃家港(即王家港),水面雖闊,江流甚平,由此抵泰興以達灣頭、高郵僅二百余里,可免瓜、儀不測之患”。直至清中葉,王家港一直是漕船過江入漕的運口,此處商舟賈舶云集,為泰興江淮之門戶,清中葉后航運衰落。

王家港地理位置十分重要,曾是泰興的軍事設防重地,明萬歷年間曾駐兵把守。據(jù)康熙《泰興縣志》載:“王家港斜連孟瀆河,江面遼闊四十余里,中有巴斗山、黃山,門埠尤為盜賊出沒之淵藪,往歲倭寇臨城,大盜劫庫,皆從王家港入。”“嘉靖中,因海夷猖獗,設把總一員,領兵四百有奇、戰(zhàn)船二百余只,駐扎周家橋。”萬歷間,縣令高桂、陳繼疇將周家橋把總轉駐王家港,與永生洲南北接應,遂“泰興安”。清康熙十一年(1672年),以京口水師右營把總駐王家港,轄江丸18處。康熙三十五年,改歸泰興營防守。

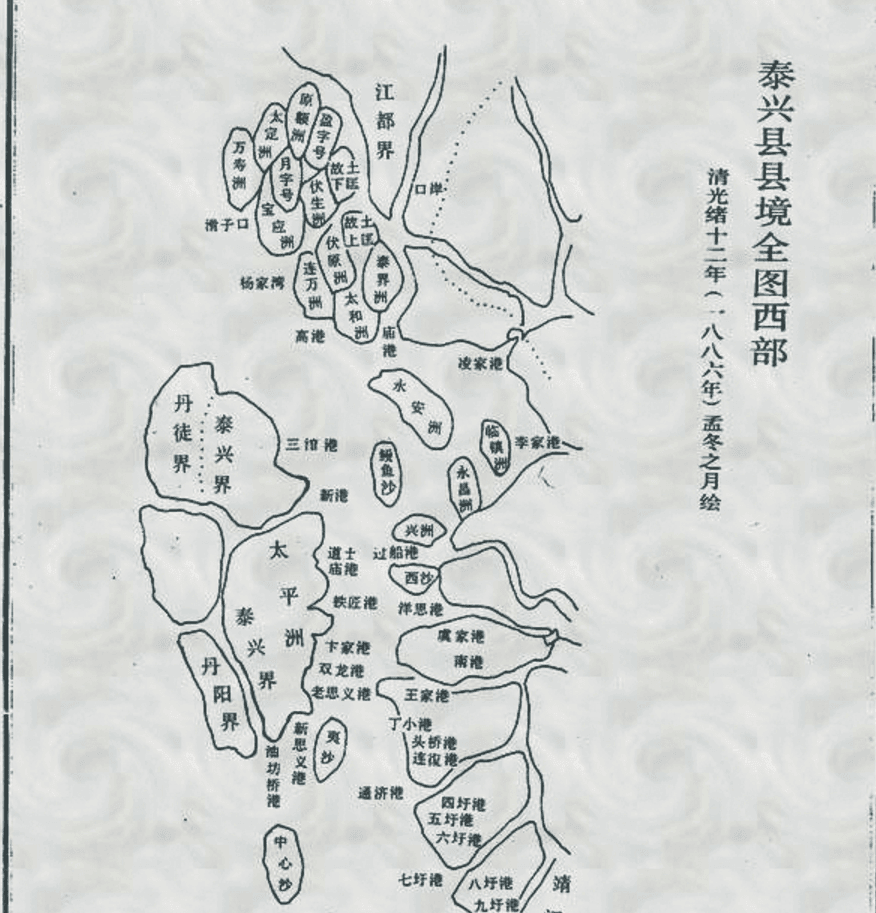

清光緒十二年泰興西部沿江港口

清光緒二年(1876年),泰興知縣張興詩始在王家港設置救生局,主司縣境內(nèi)沿江地帶江中救險;光緒十年(1884年),知縣陳謨設義渡局,總局設泰興城,下設王家港等六家義渡分局,王家港對渡武進小河口。光緒二十四年(1898年),《長江通商章程》頒布,天星港成為泰興境內(nèi)自甲午戰(zhàn)爭后最早被迫對外開放的長江港口。此后,大通、大達輪船公司的客輪在天星港停靠,成為縣內(nèi)第一個停靠大輪的港口。建國后,設天星港客運碼頭,有長江和內(nèi)河客船停靠。

民國28年(1939年)9月28日,日軍兵艦曾停泊天星港江邊,炮轟泰興城。1945年10月15日,中安輪沉船事件在這里發(fā)生,新四軍蘇浙軍區(qū)笫四縱隊政委韋一平等800余人不幸遇難。

1949年,渡江作戰(zhàn)時期,這里曾是中國人民解放軍“打過長江去、解放全中國”的主戰(zhàn)場之一,誕生了“全國渡江支前特等功臣”丁廣田。他機智勇敢地以一條木帆船截獲敵人“永紀號”巡洋艦,迫使120多名國民黨海軍官兵投降。1950年9月,丁廣田應邀出席全國戰(zhàn)斗英雄勞模代表大會,參加國慶觀禮,受到毛主席和朱總司令的接見。

揚子江上英雄船

|