我的名片

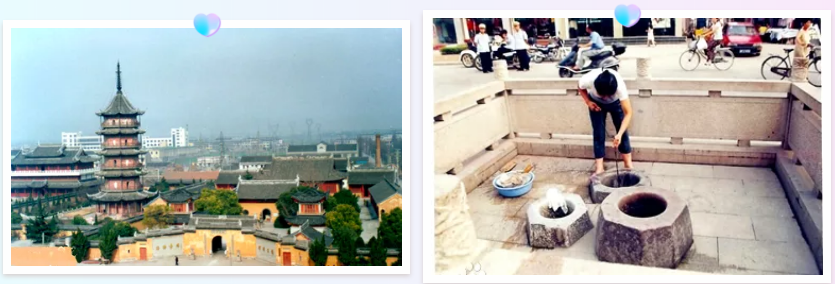

姓名:泰興 別稱:濟川、柴墟、延令(陵)、羌溪、襟江等 地理位置:江蘇省中部、長江下游北岸 面積:1172平方千米 人口:120萬 寓意:“國泰民安,百業興旺”之意 三千年前,長江河口在鎮江、揚州一帶,鎮、揚以下為海灣,泰興尚未成陸,煙波浩渺的海面上奔騰著洶涌澎湃的廣陵潮。到了兩漢時期,由于長江上游土地開發,森林植被遭到破壞,泥沙沉積,泰興東部、北部地區漸成陸地,并相繼出現了濟川、柴墟、東陽等繁華小鎮,特別是位于江、淮、海三水交匯之處的濟川鎮,更成為“賈舶商帆多由此入”的水陸碼頭,魏文帝曹丕在此寫下了氣語雄壯、氣勢如虹的名篇《濟川賦》。

在泰興人眼里,家鄉的美說不完、道不盡。這里有歷史有故事,這里有美景有美食,這里能打開對美好的一切想象。

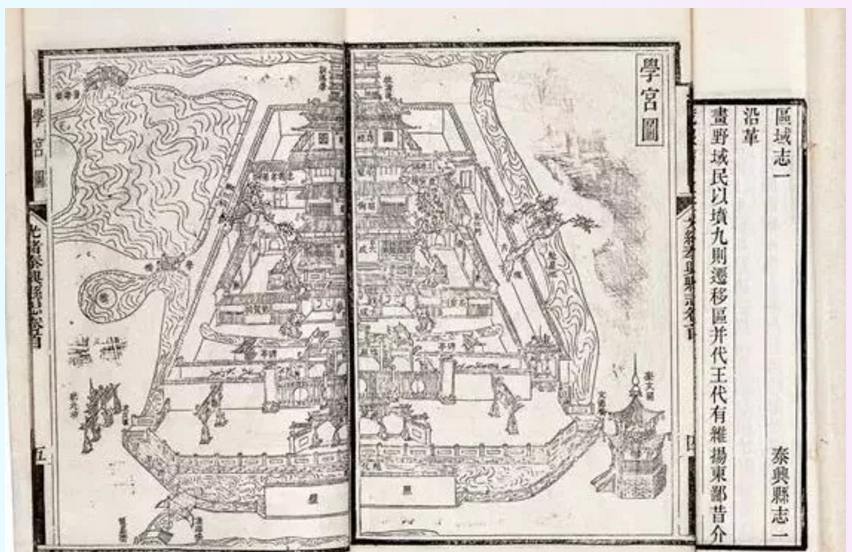

《泰興縣志》上記載有《泰興十樣景》:“泰興城,好風光,十樣景,聽我唱,一鼓樓,二水關,三井頭,四關廂,五城門,六角橋,七星池,八善堂,九條巷,十院寺,勸諸君,莫記忘。” 不過,隨著歷史推移,有不少人遺憾,好些景致都看不到了~ 但是,不知道你有沒有發現,泰興十景雖不復往昔,卻有一樣。矗立至今,為我們默默保留著這些歷史、文化和故事。 司馬坊

張(羽惠)生于明成化十四年(1478),武宗正德九年(1514)舉進士,授戶部主事,后改禮部主事。不久升任禮部郎中,轉任兵部郎中。大司馬為古代官名,是六卿之一,執掌兵政,所以用“司馬”作坊名,以紀念他的功績。 如今,泰興市文化博覽中心正門西邊立有一座牌坊,系按原樣復制。牌坊選料考究,建筑精美,再現了當年司馬坊的風采。 冢宰坊

翟善,字敬甫,泰興縣城人。明洪武二十一年入選國子監,授吏部文選司主事,后任員外郎、吏部侍郎、代理尚書、吏部尚書等職。據《明史》記載,翟善任職期間,選賢任能,清廉公正,極得皇帝賞識。 為了表達對這位翟善的敬重,家鄉人民為他建冢宰坊,原址在泰興泰定橋北。后在泰興市文化博覽中心正門的東面,重建冢宰坊,正對著西面的司馬坊。 “延陵古治”坊

“仙鶴勝跡”坊

“天開文運”坊

“鳳凰在梧”坊

位于新修建的鳳凰天歷史文化公園內,又名“濟川洞天”坊。取名與鳳凰天的歷史傳說和泰興古名“濟川鎮”十分契合,令游者浮想聯翩,意蘊無窮。

歷史,是一個城市的靈魂;文化,是一個城市的氣質。方圓三里的泰興古城內有如此眾多的牌坊,足見歷史之深厚、人文之燦爛。時光流逝千年,新的征程在我們腳下開始,讓我們一起在這塊生生不息的土地上共同譜寫泰興發展新篇章。

|