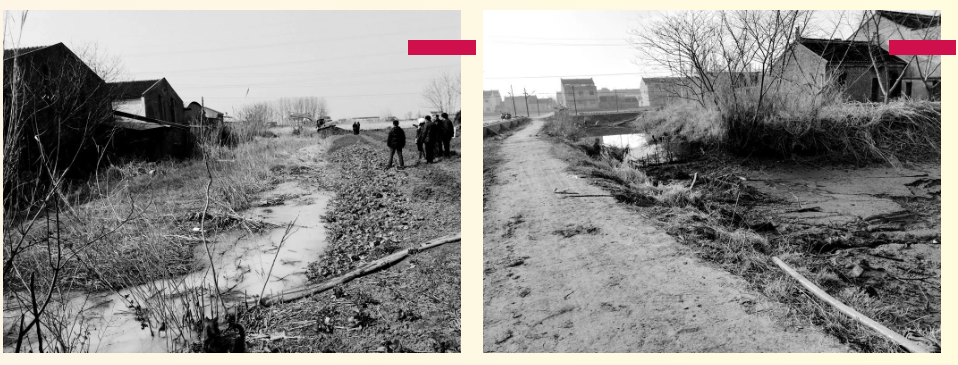

現場對比之過去:

都說“要致富,先修路”,在三陽,不光要修路,還要挖溝建渠。

“我們村河多水多,大大小小119條河”,翻著老照片,老書記常金龍告訴記者,“村里地勢又低,一到雨季,所有的水都往我們這涌,沒得收成,農民就富不起來。”

三陽村金沙中溝南側,金沙閘站建設正在火熱進行中。項目總投資200多萬元,于今年3月份啟動建設,目前已完成工程量的70%,有望在汛期前完工,建成后將覆蓋60多條河流,有效解決農田灌溉和排澇問題 。

村民說

常積玉:以前,我們這路沒得一條好路,閘站也是年久失修,是出了名的窮,別人都叫我們泰興“南大荒”,現在路也修好了,花花草草栽得也漂亮,旯頭旯落都漂亮。

三陽村圍繞建設美麗宜居鄉村目標,花大力氣整治村莊環境,5年來共投入近2000萬元拓寬、新建、改造硬質路13.5公里,新建涵、閘17座,新建排澇站2座。2020年,將再投入150萬元,用于路道建設、河道清淤、整坡綠化等建設,其中河道清淤6條,新建泵站2座,補栽綠化面積300平方米。

精準幫扶,對癥下藥

每天天一亮,奚小兵就會開著清運車,到村里一家一戶收取垃圾。

47歲的奚小兵,母親和妻子都是殘疾人,家里還有年邁的祖母需要照顧,本是頂梁柱的奚小兵,幾年前因為一場大病喪失了勞動能力,一家人的生活十分艱難。在村兩委的幫助下,不能干重活的奚小兵在家門口找到了一份工作,村主任、黨總支副書記常小鳳說:“去年開始,奚小兵身體逐漸恢復,在得知村里進行垃圾分類,需要人上門收集時,他就主動來報名。”

村民說

奚小兵:早上6:30起床,收300多戶垃圾,10:00多就能干完,工作量又不大,每年還有18000元的收入。

丁如彬:我今年71歲,村里跟我簽協議,安排管護工作,每個月解決生活開支,還幫我把房子翻新,辦五保,幫了我大忙。

三陽村低收入戶52戶,105人,其中低保貧困戶29戶47人,一般貧困戶18戶53人,五保貧困戶5戶5人,三陽村以“精準幫扶、整村推進”為抓手,針對貧困戶的不同情況,采取“硬”、“軟”結合的方式,目前:

●6人與村簽訂管護協議;

●7人簽訂贍養協議;

●9戶由村介紹工作;

●1戶由政府和村資金幫扶;

●16戶自謀職業;

●剩余戶人均收入均達到脫貧收入,所有人收入由政府兜底。

曾經,有人這樣說:“要做事,沒有錢,學三陽;不會做,學三陽;怎么做,學三陽。”是說,在三陽村,只要村民有需要,村里發展有需要,三陽村的干部想方設法都會辦成。

三陽村辦公室的后面,有一排倉庫,倉庫里放著的是鏟車、垃圾車、除草機等農具。

“這都是我們村干部干活用的,”村黨總支副書記周四網說,“村莊環境整治,我們沒有錢,請不起人,就自己干。你現在看到的門口路邊的所有樹,都是我們村干部自己種的,包括垃圾清運,以前也都是我們自己來。”

村民說

李鳳英:大到樹木栽種,小到綠化修剪、垃圾清理,他們3個人一組,都是他們自己干,吃了不少苦。

戴培榮:村干部以前在我們村是苦工作,沒有人愿意來,拿不到工資不說,還挨杲;現在我們村綠化成形,河道水清,是很不容易的,村干部帶了好頭。

三陽村現有31個村民小組、1122戶、3420人,2019年,村集體經營性收入達69.74萬元,村民人均收入達28000多元;建成圖書室、健身房、新時代文明實踐廣場、道德講堂、親情連線室……別人家的村莊該有的,三陽村一個不落。

書記有話說

下一步,我們將按照“以農為本,農游合一”的產業布局,擦亮生態底色,做好鄉村旅游文章,奮力推進三陽新跨越,讓村民過上美麗宜居新生活!

——三陽村村主任、黨總支副書記 常小鳳

江蘇省文明村、水美鄉村、衛生村、民主法治示范村、三星級康居村……三陽村早已完成從窮荒之地到幸福康居的華麗蛻變。如今新的民謠在三陽傳唱:“三陽三陽,鳥語花香,四通八達,幸福安康。”