一座城市,需要具備哪些要,才有足夠厚重的底蘊(yùn)吸引人?有人說,要靠老城這條“根”,保護(hù)好老城,就是保住了城市的“根”,留住了城市的“魂”。

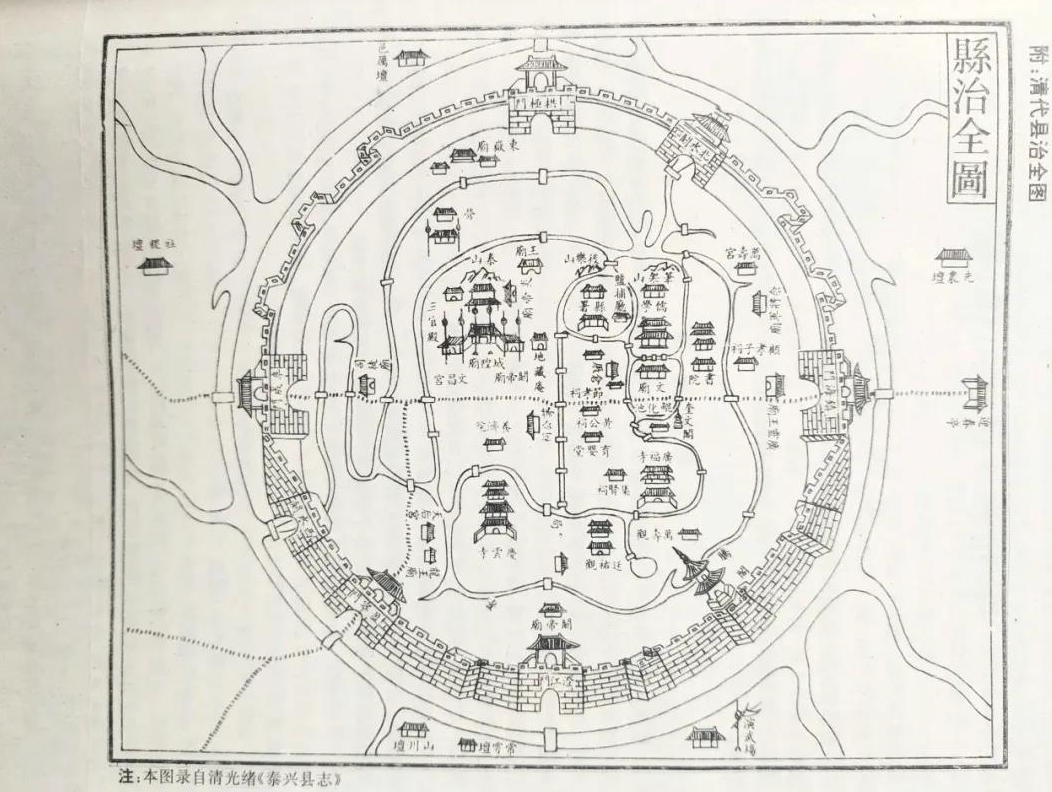

泰興置縣于南唐升元元年(937年),析海陵南五鄉(xiāng)設(shè)縣后,南宋紹興初年,縣治由柴墟南遷至延令村(今濟(jì)川街道辦)。 不論何時,在古老、現(xiàn)代與當(dāng)代的印跡中,泰興老城始終擔(dān)綱主角,造就了泰興獨有的城市文化。但隨著人們對美好生活的向往,市民對泰興老城的人居品質(zhì)期望越來越高。

社會不斷進(jìn)步,老城也有自己的尷尬,凈地太少,有居住改善升級需求,卻沒有更多的空間騰挪發(fā)揮。于是,老城在千篇一律的模式中庸常、擁擠。

(卞奶奶,70歲,住在蘇利巷30多年,隨著兒孫的搬出,這里只留下她和老伴兒。) (徐真美,家里10口人,6間房,最老的有100多年歷史,最新的也有20多年歷史。) (張春生,從小生活在老城,他說,近10年,越來越感覺老城生活的不便。) 更多時候,久居老城的老百姓還是會發(fā)發(fā)牢騷,城幾十年都一個樣子,讓他們選擇,會搬到更加舒適便捷的新區(qū)生活。近幾年,江蘇省泰興市越來越重視老城有機(jī)更新問題。

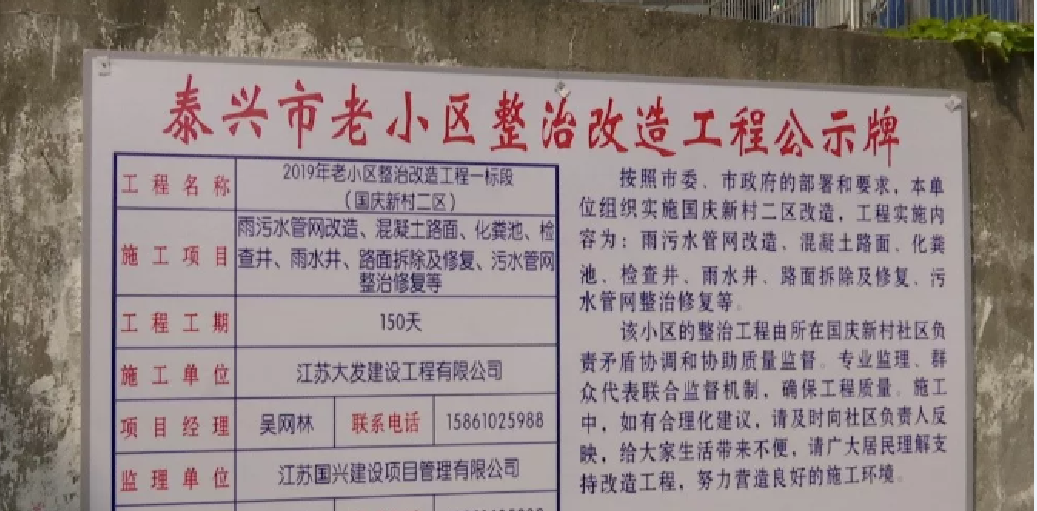

2018年,泰興投入2700多萬元,圍繞雨污分流、管網(wǎng)疏通、路面改造,墻面出新、對文昌苑、三泰新村(一二三區(qū))、飛鳳小區(qū)、銀杏新村等六個老舊小區(qū),以及興燕、東聯(lián)等10多個社區(qū)、23處背后街巷實施改造。 2019年,投入3200萬元,圍繞管網(wǎng)疏通、路面改造、雨污分流、墻面出新、車位改造、桿線整治、安防設(shè)施改造、綠化美化8個方面,實施國慶新村、文盛苑等4個老舊小區(qū)以及鼓樓、越街等9個社區(qū)內(nèi)17處背后街巷改造工作。 10年間,泰興共改造老小區(qū)65個,背后街巷224處,累計投入資金2.3億元,惠及居民21964戶。 改造力度加大,生活環(huán)境向好,老城的更新與保護(hù),是否能體現(xiàn)出文脈氣,更加引人關(guān)注。作為城市的一部分,未來的老城該如何發(fā)展?老城新盤,更堪重任! 2020年,泰興計劃投入1.1億元,圍繞“衣食住行、幸福宜居”目標(biāo),一方面改善居民的居住環(huán)境質(zhì)量,一方面,做到傳承歷史文化。 1.將群眾關(guān)注的“關(guān)鍵小事”作為城市建設(shè)的“民生大事”,圍繞群眾反映強(qiáng)烈的難題,切實解決老城區(qū)痛點、堵點和難點,讓老城有機(jī)更新更有溫度。 ⑶加快城市污水主管網(wǎng)建設(shè)、內(nèi)城河污水管網(wǎng)檢修改造和截污工程,切實提高污水設(shè)施運(yùn)行質(zhì)量。建成二號泵站改造提升及至濱江污水處理有限公司運(yùn)輸管線,完成大慶中路兩側(cè)、勝利橋南側(cè)污水收集工程,實施老江平路、國慶中路、鼓樓中路污水主管網(wǎng)建設(shè)。 2.以人的尺度考量城市建設(shè),圍繞“民生所需、發(fā)展所需”,推動城市發(fā)展由外延式擴(kuò)張向內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)變,讓老百姓在宜居宜業(yè)中獲得更有質(zhì)感的幸福。 3.對照“妥善處理好保護(hù)和發(fā)展的關(guān)系,注重延續(xù)城市歷史文脈,像對待‘老人’一樣尊重和善待城市中的老建筑,保留城市歷史文化記憶”要求,“留住歷史、留住文化、留住記憶”。 按照保護(hù)與利用并重原則,修繕朱東潤故居,改造升級老泰中體育館、歌劇團(tuán),建成開放市民文化活動中心、季振宜古籍珍藏館和歷代名人著作陳列館。

|

- 您好,泰興網(wǎng)歡迎您!

- 注冊