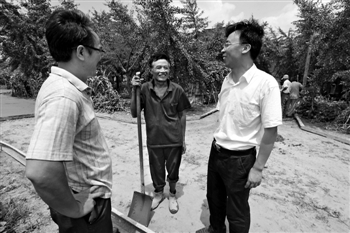

□通 訊 員 鞠連生 本報記者 殷 雯 于勇,現任泰興市新街鎮夏徐村黨總支書記。 作為一名泰州市級機關下派干部,他結合農村實際,借用中醫“望、聞、問、切”理念解難題,深得當地干部群眾好評。 “所謂‘望、聞、問、切’,其實就是要求村干部多用群眾眼光去發現問題,多聆聽群眾心聲,多關注群眾冷暖,多用科學方法解決農民問題。”于勇說。 多從群眾角度 發現問題 2010年8月,于勇來到新街鎮夏徐村。 調研一番后他發現,村莊基礎設施和村莊環境發展滯后,群眾生產生活不便。于勇看在眼里,急在心里。 一次,他聽說市里有國家農業專項項目下放。于是三番五次去市里爭取,有時在領導辦公室一等就是一天,用“磨”勁打動了領導。為了讓項目方放心,他邀請對方來村實地考察,終于爭取到一個200多萬元的項目。項目建成電灌站8個,排水涵洞5個,硬質渠道9.89公里,中溝橋梁2座,水泥路2公里,一舉解決了全村排水灌溉和部分區域行路難問題。 為了完善全村道路網絡,他發動本村能人和群眾籌資40多萬元,建了3公里長的組內水泥路。目前,全村道路硬質化率已達90%,基本實現了組組通硬質路面。 多聽群眾訴求 巧解矛盾糾紛 夏徐村有一對水火不相容的鄰居兄弟,因為得不到老二的簽字許可,老大的新房不能如期修建;由于老大的百般刁難,老二門前的道路也多年不能動工。聽了老大、老二兩人的訴求后,于勇巧妙利用修建村組道路的時機,先來到老二家,告訴他“只要同意老大建房,就可將你家門前的路修好”;隨后又來到老大家,稱“老二同意你建房了,以后修路你也要配合”。就這樣,多年的難題解決了,打了半輩子“冷戰”的兄弟倆也重歸于好。 提及于勇,回村能人馬金龍是一個勁地稱贊。他投資2000多萬元建設生態公園項目,卻遭到村民陳某無端阻止。于勇好言相勸,陳某非但不理,反而要對他動手。“自始至終,于書記都是不卑不亢,有禮有節”,最后陳某在其他村民指責下,不好意思地離開了。 多問群眾疾苦 力所能及幫扶 “于書記是好人啊!”去年,村民馬余林臨終前,嘴里還在念叨著。 馬余林的身世令人同情:夫妻倆患有癌癥,兒子腦子時好時壞,兒媳離家出走,孫子癡呆,孫女上學。全家僅靠兒子做小工維持生計,家庭極其困難。 第一次來到馬家時,于勇兩眼濕潤,立即把身上帶的幾百元錢留了下來。第二天,他便去鎮民政科,給馬余林及其妻子申辦了低保,解決了一家人基本生活來源問題。2011年底,鎮上發給他2000元“爭先進位獎”獎金,他第一時間送到馬余林手中。逢年過節,又發動村干部捐錢捐物,爭取扶貧資金,讓馬余林一家感受到了黨和政府的溫暖。 也許是從小在農村長大的緣故,于勇身上有著樸素的“農民情懷”。他說:“我身在基層,代表的是黨和政府,理應主動關心困難群眾的生活。我來自農村,是農民的兒子,對待他們更應該像親人一樣。” 多用科學方法 帶領群眾致富 “沒有人愿意過苦日子,再窮的村民也深藏一顆發家致富的心。”于勇常說,“我們村干部就是那個致富路上的指明燈,要創造條件、不遺余力地幫助他們。” 村里10多畝的閑置土地成了夏徐招商引資的資源。2010年末,于勇成功引進一家投資1000多萬元的琉璃瓦廠,給村集體帶來每年10多萬的租金。2011年,于勇又成功引進了紫蘇項目,除給村民帶來土地租金外,還為村里提供了70多個就業崗位,每個崗位年均收入2萬元左右。 為帶動更多村民致富,于勇又引導幫助村民成立各種合作社,通過構建“專業合作社+基地+農戶”、“基地+農戶+市場”等機制,拓展村民增收的空間和途徑,帶動30多戶村民發展高效農業,吸收近400名剩余勞動力就地務工。2012年,夏徐村農民人均收入11000多元,幾乎是2009年的兩倍。中央電視臺《新聞聯播》曾將該村的高效農業發展項目,作為“十二五”期間江蘇增加農民收入的典型作了報道。 |