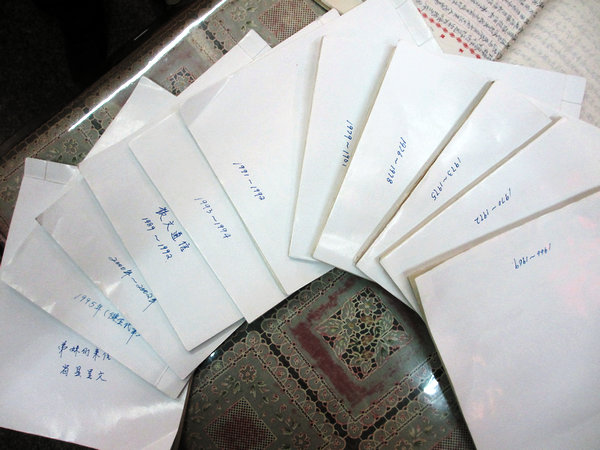

感恩節前夕,泰興65歲的退休教師周永生將父親寫給他的600多封信整理成11本冊子。他的父親周靜儒結婚生子后,1947年隨親友外出打工,幾經輾轉到了新加坡,當了一名中醫師,因為種種原因,在當地成了家。 父子遠隔萬里,只見過4次面,共相處了42天,但30多年間,父親寫來600多封家書,消弭了與周永生的時空隔閡,他感受到了別樣的親情。“濃濃的父愛,我終身感恩。”他說,他想把這11本冊子作為傳家寶傳給子孫,讓后代也懂得感恩。 父親自責 “養不教,父之過” 周永生整理的11本冊子中有600多封書信,其中1966年至1994年期間有400多封,是父親親筆所寫;1995年至1999年期間的200多封,是父親病重后口述,由弟弟妹妹執筆所寫。 “兒時的我對父親的印象來自照片。”周永生說,每當郵遞員送來父親的書信時,全家人都高興得像過節似的。家里沒人識字,就請郵遞員讀信,奶奶和媽媽靜靜地聽著,生怕錯過一個字。他上學后,讀信的任務交給了他。 周永生說,父親每次書信中提到最多的是兒子,“養不教,父之過”是父親說得最多的一句話,他還經常在信中引用俗語諺語和古人的話,如“我為人人,人人為我”、“人無遠慮,必有近憂”、“近朱者赤,近墨者黑”等,讓少年時期的他明白了很多為人處世的道理。 父親教誨 “家有百萬不如一技在身” 1966年,周永生在泰興中學讀高二,給父親寫了封信。收到父親的回信,看到落款“父:周靜儒”時,他頓時淚如雨下。他翻出注有1966年-1969年的信件,上面“親愛的兒子”、“永生兒”等字樣隨處可見。 1970年周永生結婚,周靜儒費盡周折趕了回來,帶回幾麻袋的結婚用品。一口流利的泰興話,陌生而又熟悉的臉龐,眼前的這個中年人讓周永生一時手足無措,隨后父子倆擁抱在一起。周靜儒這次在家待了15天,每晚都要和兒子聊天。“路是人走出來的”、“人不怕不知,最怕不學”、“只顧耕耘,不問收獲”……父親的這些話時至今日,仍讓周永生感覺猶在耳邊。 上世紀80年代開始,很多教師選擇轉行做生意,在鄉下任教的周永生也動了心。“家有百萬不如一技在身,”父親在信里說,干一行愛一行,當個好老師,一樣有出息。父親的話周永生銘記在心,教師一直干到退休。“父親的意見是正確的。”周永生說,教書育人半輩子,他很有成就感。 父親期望 “生子勝過父,要錢做什么” “只要有我在,你們不要愁。”周靜儒常在信中說。他每月都寄錢回老家,上世紀70年代每月匯款折合人民幣為40元左右,相當于當時國營工廠一個工人的月工資。周靜儒負擔也很重,在新加坡成家后生有兩子兩女。但他寧愿自己節儉,也要寄錢回來。周永生說,他在當地創造了三個第一:第一家蓋樓房,第一個考上大學,第一家搬到城里。 周永生的身份是僑眷,父親多次寫信給當地政府,請求給兒子一定的關照。但在生活上,他要求卻很嚴格,不許兒子鋪張浪費,不許玩物喪志,不許交友不慎。知道鄰居誰家有困難了,父親就寄錢讓周永生送去。 1995年,周靜儒臥病在床,來信都是他口述,由新加坡的子女執筆。周永生說,弟弟妹妹中文基礎不好,但父親仍堅持口述書信。其間,他說得最多的就是“生子勝過父,要錢做什么”。 1999年,周靜儒去世,周永生傷心不已,按家鄉風俗為父親舉辦了喪葬儀式。 兒子感恩 下輩子還做你的兒子 父親30余年的書信,一直被周永生放在一只舊皮箱里。經過數次搬家,信仍然保存得很完好。去年,他開始按照年份裝訂成冊,用牛皮紙包好。 有空時,周永生就將父親的信拿出來細細閱讀。他說,他最喜歡《父親》這首歌:我的老父親,我最疼愛的人,生活的苦澀有三分,你卻吃了十分。這輩子做你的兒女,我沒有做夠。央求你呀下輩子,還做我的父親……在他看來,這首歌寫出了他的心里話。 雖然父子只見面4次,相處了42天,盡管父親已經去世13年了,但周永生一直對父親懷有感恩之心。 “這些信是父子親情的見證,是傳家寶。我要留給兒子、孫子,讓他們一代一代傳承下去。”周永生說。 記者 姚翔 文/圖 |