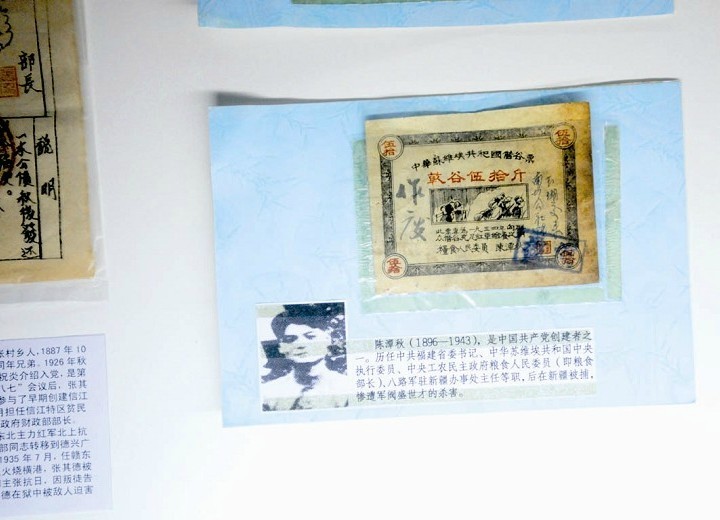

左上:陳潭秋簽發的紅軍借谷票。 左下:館中收藏的彩色織錦。 右:館中收藏的紅軍布幣。 駱忠明 攝 本報訊(記者 朱敏麗 印 優通訊員 張宏生 徐界平)泰興市居民趙玉剛建起了全省首家私人“紅色藏館”。近日,經省有關部門批準,泰興市紅色文化博物館在革命老區黃橋正式落成。 今年47歲的趙玉剛自1982年參軍后迷上紅色收藏,至今收藏了一萬多件刺繡、錢幣、像章、瓷器之類的紅色文化藏品,僅毛主席像章就有2000多件。 趙玉剛的“紅色藏館”位于黃橋公園內,展廳面積400平方米,共設五個展廳,分別為刺繡織錦廳、紅色茶文化廳、宣傳和文獻廳、錢幣票證廳、像章勛章廳,共展出1000余件紅色文物。 借谷票被列為國家二級文物 “紅色藏館”內寶貝真的不少。一張由陳潭秋簽發的借谷票引起記者濃厚興趣。該票印有“中華蘇維埃共和國借谷票”字樣,票面顯示借谷數量為“干谷伍拾斤”,票上還印有說明文字:此票專為一九三四年向群眾借谷充足紅軍給養之用,落款為:糧食人民委員陳潭秋,票證上還有“作廢”字樣。根據地得到解放后,中央政府發文公布:凡持有“借谷票”的群眾可憑票到糧管所兌換,所有兌換了的借谷票均打上“作廢”兩字。 陳潭秋是中共一大代表,中國共產黨創建者之一,曾經擔任中華蘇維埃共和國中央執行委員、中央工農民主政府糧食人民委員(即糧食部長)。“這種借谷票存世很少,中央電視臺的《國寶檔案》介紹時稱它為國家二級文物。”說起這枚小票,趙玉剛很是自豪,這是他多年前輾轉從一位朋友手里得到的,“當時就知道,這是個寶貝。” “貳串”布幣發行量極少 “紅色藏館”的錢幣票證廳展出了一枚用布做的錢幣。這張布幣是川陜蘇維埃政府工農銀行發行的“貳串”錢,布色黑灰古舊。趙玉剛介紹,1933年,紅四方面軍在解放四川通江后,開始在蘇區統一制造蘇維埃貨幣。“當時蘇區資源缺乏,沒有上等的紙張印刷紙鈔,正好當時繳獲敵軍大批寬洋布,所以就有了我們現在看到的布幣。” 據悉,在發行的紅軍布幣中,“叁串”發行量最大,占總數的80%以上,“紅色藏館”中所收藏的“貳串”只占發行總數的1%,所以特別珍貴。這張布幣是趙玉剛從陜西安康市民間收購的。 一套織錦系“鎮館之寶” 刺繡織錦廳展出的一套織錦是趙玉剛的珍愛。上面織有馬克思、恩格斯、列寧、斯大林、毛澤東、朱德等的肖像,這些作品制作于上世紀50年代,都是在老式織布機上用梭子穿梭制作而成。織錦做工精巧,人物面部在燈光照應下,呈現出特有的光澤感。“能收集成套的革命導師織錦非常困難,它們可算是紅色文化博物館的鎮館之寶。”趙玉剛說,這套藏品是他在北京潘家園買來的,潘家園是北京最著名的古玩舊貨市場,“買到這套藏品實屬偶然,那位北京朋友急著要錢買房子,才忍痛割愛出讓的。” 除了偉人像,還有南京長江大橋通車、知識青年下鄉等歷史事件也成為許多織錦、刺繡的主題。“這些工藝品可不是隨便能買來的。”趙玉剛指著一個個枕巾布大小的織錦告訴記者,“當時這些是表彰先進人物的獎品,很多人回家都拿相框裱起來呢。” 全國各地收藏毛主席像章的人很多,但在這里卻能看到很多珍品乃至孤品。趙玉剛指著一枚和田白玉制作的毛主席像章介紹,這是揚州玉器廠專門制作的,由于材料稀缺,發行很少,現在存世更少,所以特別珍貴。 “收藏文物也是珍藏歷史,這些珍品記錄著中國革命的印跡。”一位參觀者感嘆。 此前,趙玉剛曾帶著他的藏品,多次應邀參加在上海、無錫等地舉辦的紅色文化交流大會。“把藏品藏在家里,就失去了它們應有的價值,讓更多的人走近它們、了解它們,才能放大其價值。”趙玉剛說。 |