青春華章 | 興化:垛田為硯河網(wǎng)為墨,譜寫(xiě)生態(tài)水鄉(xiāng)新篇章

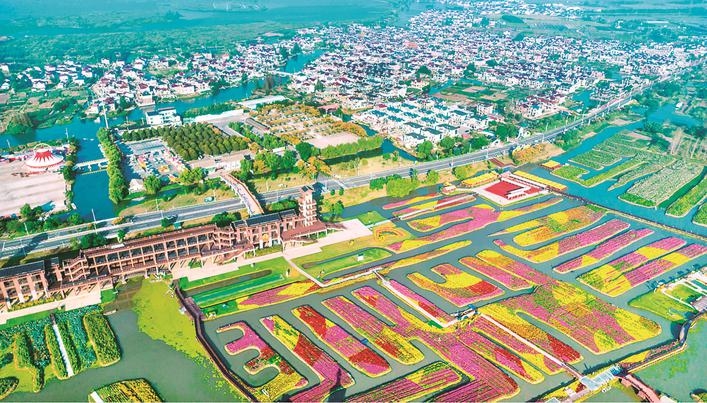

秋風(fēng)送爽,菊花正黃,又到品蟹賞菊的好時(shí)節(jié)。今秋,作為“品蟹賞菊”活動(dòng)主場(chǎng)的興化千垛景區(qū),近千畝菊花沿河鋪展,變身“菊海天堂”,“萬(wàn)灣碧水、菊花漫天”的壯美景觀令人流連忘返。近年來(lái),興化堅(jiān)持以生態(tài)為核心資源,探索“綠水青山就是金山銀山”的實(shí)踐路徑,顯著提升了水鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù)。

興化市以獨(dú)特智慧成功回應(yīng)了生態(tài)型地區(qū)發(fā)展的三大命題:如何激活沉睡的生態(tài)資源?如何讓發(fā)展紅利惠及廣大群眾?如何實(shí)現(xiàn)保護(hù)與開(kāi)發(fā)的雙贏?答案藏在千垛菜花的金色波浪中——全球獨(dú)有的垛田地貌成為世界級(jí)旅游IP,農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)變身“會(huì)呼吸的經(jīng)濟(jì)”;答案寫(xiě)在農(nóng)民的燦爛笑臉上——通過(guò)“景區(qū)帶村”等創(chuàng)新機(jī)制,2.3萬(wàn)農(nóng)戶(hù)捧上“生態(tài)飯碗”,實(shí)現(xiàn)“家門(mén)口致富”;答案刻在發(fā)展的底層邏輯里——15%的旅游收入反哺生態(tài),66公里風(fēng)景廊道嚴(yán)守開(kāi)發(fā)邊界,用“克制”換取永續(xù)發(fā)展。 活化生態(tài)資源,鑄就金色名片 當(dāng)秋風(fēng)開(kāi)始描畫(huà)垛田的輪廓,水鄉(xiāng)興化的每一幕都暈染成令人心動(dòng)的詩(shī)意畫(huà)卷。千垛秋日“品蟹賞菊”的盛筵已開(kāi)啟,萬(wàn)畝菊田鋪展成流動(dòng)的五彩河床;秋日的李中水上森林景區(qū),千畝池杉正悄然醞釀“變色”;沙溝古鎮(zhèn)的尋常人家,鍋中沸騰的魚(yú)圓飄出鮮香,剛出鍋的藕夾子香氣四溢,彌漫整條街巷。 “這里不僅有美景,更有讓人垂涎的美味!”興化市文體廣電和旅游局副局長(zhǎng)徐俊介紹,興化地處里下河腹地,1萬(wàn)多條河流縱橫交錯(cuò),水域面積占全市四分之一。得天獨(dú)厚的生態(tài)環(huán)境不僅孕育了優(yōu)質(zhì)大閘蟹,更造就了千垛花海、李中水上森林等特色景區(qū),深厚的人文底蘊(yùn)更賦予這座城市獨(dú)特內(nèi)涵。

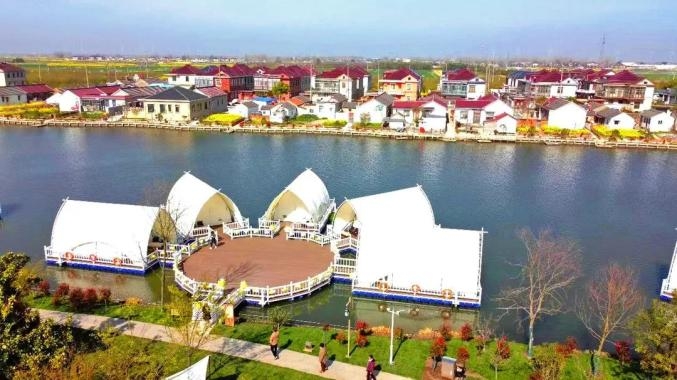

“河有萬(wàn)灣多碧水,田無(wú)一垛不黃花。”每年清明前后,萬(wàn)畝油菜花在縱橫交錯(cuò)的垛田上競(jìng)相綻放,宛如一幅金黃色的水鄉(xiāng)畫(huà)卷。這片由泥土與河水交織而成的獨(dú)特地貌,堪稱(chēng)“兩山”理念的鮮活范本,成為興化一張愈發(fā)閃亮的金色名片。 2024年,千垛菜花景區(qū)單日最高游客量突破5.6萬(wàn)人次,景區(qū)連續(xù)15年成為長(zhǎng)三角春季旅游的“頂流”。2009年至2024年,歷年菜花季累計(jì)旅游綜合收入近90億元。興化憑借“一朵菜花”實(shí)現(xiàn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)化,世代相傳的生態(tài)智慧日益凸顯。中國(guó)工程院院士、原全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)指導(dǎo)委員會(huì)主席李文華認(rèn)為,垛田蘊(yùn)含深厚生態(tài)內(nèi)涵,對(duì)可持續(xù)發(fā)展具有重要參考價(jià)值。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織測(cè)算,其綜合價(jià)值約為687億元。 2014年,興化垛田獲得“全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)”認(rèn)證,2022年入選第九批世界灌溉工程遺產(chǎn)名錄。以此為契機(jī),興化正逐步構(gòu)建全域旅游“多彩畫(huà)”的新格局:春看菜花、夏賞荷塘、秋品蟹菊、冬觀蘆杉,實(shí)現(xiàn)“淡季不淡”“旺季更旺”。 創(chuàng)新聯(lián)農(nóng)機(jī)制,共享生態(tài)紅利 羅中坤是地地道道的千垛鎮(zhèn)東羅村人。今年是他回村的第五個(gè)年頭。“家里開(kāi)著超市,經(jīng)營(yíng)民宿,還給村里大食堂供應(yīng)食材,一年能有約30萬(wàn)元收入。”忙著整理民宿的羅中坤笑著說(shuō),品蟹賞菊季又來(lái)了,他們已經(jīng)做好周到準(zhǔn)備,將全力以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)迎接八方來(lái)客。 一花引眾芳。位于千垛鎮(zhèn)西北部的陳楊村,與省級(jí)“特色田園鄉(xiāng)村”東羅村形成“15分鐘交通圈”。該村借鑒東羅經(jīng)驗(yàn),挖掘“六大碗”家宴文化,以垛田農(nóng)民畫(huà)打造精品路線(xiàn),盤(pán)活閑置農(nóng)房建設(shè)“木易空間”民宿集群。2023年,村旅游經(jīng)營(yíng)收入超200萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售40萬(wàn)元;2024年接待游客超30萬(wàn)人次,助農(nóng)增收效益顯著。

同樣受益的千垛鎮(zhèn)東旺村現(xiàn)有民宿26家、農(nóng)家樂(lè)27家,村民通過(guò)餐飲、住宿與農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售端穩(wěn)“金飯碗”。 興化還推出“千垛百味”農(nóng)產(chǎn)品品牌,涵蓋興化大米、大閘蟹等九大國(guó)家地標(biāo)產(chǎn)品,發(fā)展精品民宿,構(gòu)建“吃住行游購(gòu)?qiáng)?rdquo;全鏈條服務(wù)體系,將生態(tài)資源轉(zhuǎn)化為多元消費(fèi)場(chǎng)景。 通過(guò)“政府平臺(tái)+社會(huì)資本+村集體”模式,興化盤(pán)活鄉(xiāng)村資源,組織農(nóng)民發(fā)展農(nóng)家樂(lè)、民宿,實(shí)現(xiàn)“家門(mén)口”就業(yè);探索“農(nóng)文旅融合+村莊經(jīng)營(yíng)”新型集體經(jīng)濟(jì)模式,讓鄉(xiāng)村走上可持續(xù)發(fā)展的致富路。 嚴(yán)守生態(tài)底線(xiàn),永續(xù)綠色發(fā)展 家住安徽的劉春磊是一名資深攝影愛(ài)好者。“江蘇興化里下河濕地公園生態(tài)環(huán)境絕佳,吸引了黑臉琵鷺、東方白鸛、小天鵝等珍稀動(dòng)物棲息,我每年都要來(lái)好幾趟。”劉春磊向記者展示以往拍攝的鳥(niǎo)類(lèi)照片,“感覺(jué)非常值!不少‘打鳥(niǎo)’攝影發(fā)燒友紛紛慕名前來(lái)拍攝。” 近年來(lái),興化實(shí)施退耕還湖、退漁還濕等工程,建設(shè)江蘇興化里下河國(guó)家濕地公園和徐馬濕地風(fēng)景區(qū),顯著提升生物多樣性保護(hù)成效。

里下河國(guó)家濕地公園面積1300多公頃,涵蓋沼澤、庫(kù)塘、水產(chǎn)養(yǎng)殖等多種生態(tài)類(lèi)型,其修復(fù)工程入選江蘇“十佳濕地生態(tài)修復(fù)案例”。冬季來(lái)臨,隨著水位下降和魚(yú)塘休漁,公園內(nèi)逐漸露出大片泥灘和淺水區(qū),豐富的魚(yú)類(lèi)、底棲動(dòng)物以及水生植被,為鳥(niǎo)類(lèi)提供了充足的食物來(lái)源。昔日破碎的灘涂濕地,如今已成為鳥(niǎo)類(lèi)翩躚的樂(lè)園。 “南有沙家浜,北有徐馬荒”。自2012年起,興化市在徐馬開(kāi)展省水利風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建工作。通過(guò)保護(hù)性修復(fù),徐馬濕地生態(tài)環(huán)境大幅改善,鳥(niǎo)類(lèi)數(shù)量達(dá)3萬(wàn)只左右,其中國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物花臉鴨1350只,占全球總數(shù)2.7%。“10年前難見(jiàn)野鴨,如今重現(xiàn)原生態(tài)風(fēng)貌。”村民朱茂生感慨道。 生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)不動(dòng)搖、原生水系不中斷、開(kāi)發(fā)強(qiáng)度不逾界,興化始終恪守三重底線(xiàn)。在徐馬濕地,觀鳥(niǎo)驛站和生態(tài)步道等設(shè)施僅占極小空間,卻將“靜觀自然”的體驗(yàn)做到極致;千垛美路串聯(lián)濕地、森林與村落,形成66公里的生態(tài)廊道。興化以最小干預(yù)換取最佳體驗(yàn),構(gòu)建“生態(tài)保護(hù)—價(jià)值轉(zhuǎn)化—利益共享”的閉環(huán)系統(tǒng)。 最美風(fēng)景就是最實(shí)民生,最嚴(yán)保護(hù)就是最活資源。興化,這座水潤(rùn)之城,正以垛田為硯、河網(wǎng)為墨,書(shū)寫(xiě)新時(shí)代“兩山”理念創(chuàng)新實(shí)踐,讓共富之花在水鄉(xiāng)大地精彩綻放。

|