以人文“三水”彰顯城市氣質

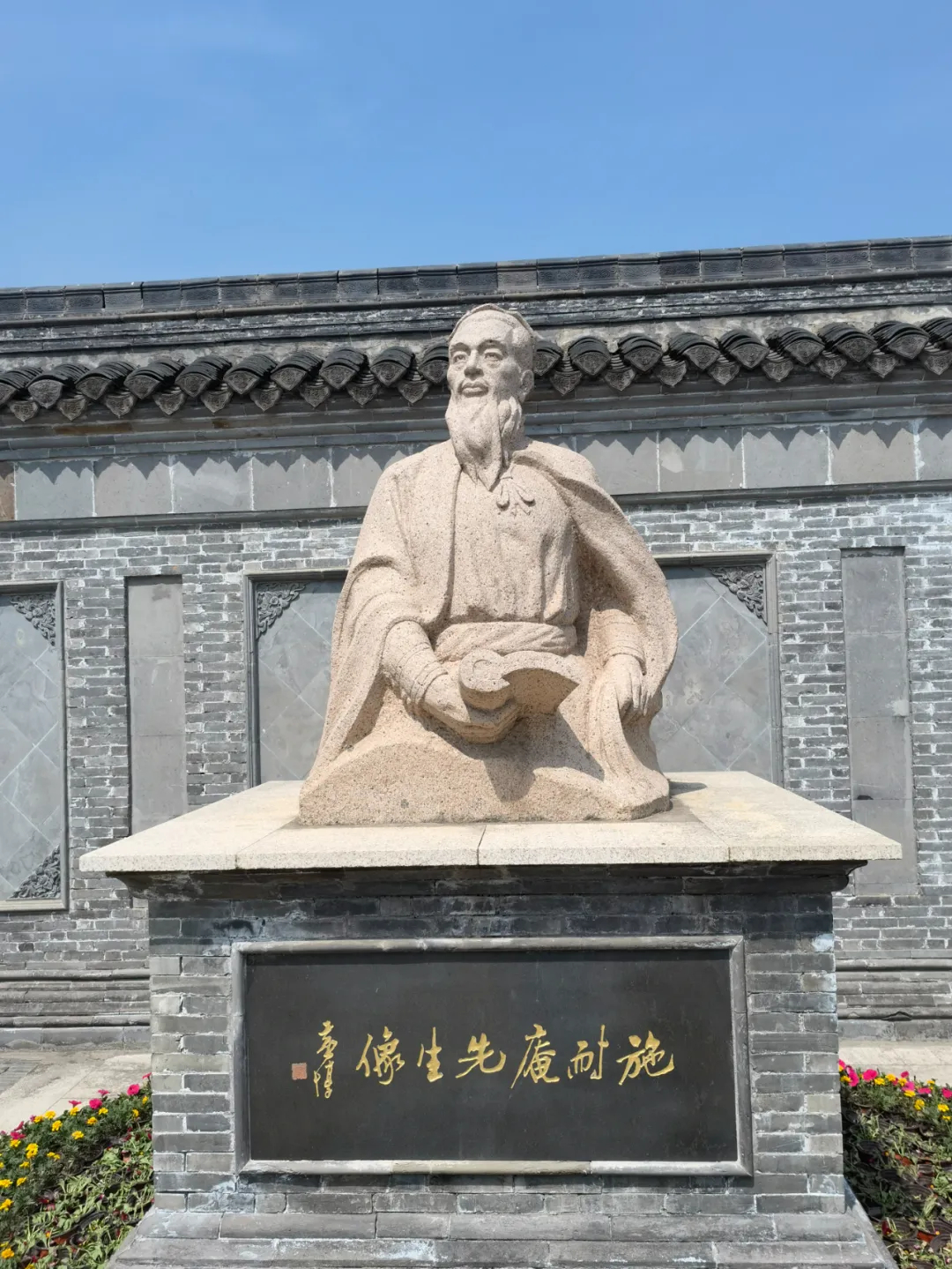

泰州既有江淮海三水交匯的自然稟賦,也有璀璨耀眼的文化星河。千百年來,這片土地孕育出北宋教育家胡瑗、泰州學派創始人王艮等名家先賢,揮灑出施耐庵的水滸、鄭板橋的水墨、梅蘭芳的水袖人文“三水”,標注了泰州在中華歷史文化坐標中的獨特地位。 推進泰州優秀文化資源的創造性轉化、創新性發展,既是市委六屆十次全會提出的“產、水、文、人”四篇文章中的重要一篇,也是新時代文化建設的使命所在。落實好全會精神,就是要在習近平文化思想引領下,聚力“明體達用”,致力“百姓日用”,秉承“枝葉關情”,賡續歷史文脈,激蕩人文“三水”,進一步彰顯城市氣質。

聚力“明體達用”,以人文“三水”厚植城市精神。“明體達用”是北宋理學先驅、泰州教育家胡瑗教育思想的精華。這些年,圍繞人文“三水”傳承發展,泰州設立了“施耐庵文學獎”,連續舉辦梅蘭芳藝術節,成立梅蘭芳藝術中心、梅蘭芳京劇團,創排京劇《梅蘭芳·蓄須記》《梅蘭芳·丹桂記》在全國巡演,組織拍攝的紀錄片《鄭板橋》入選國家廣電總局重點選題,人文“三水”的標識逐步叫響。面對文化新使命,要堅持優秀傳統文化的“雙創”,不斷打響梅蘭芳、泰州學派、里下河文學、鄭板橋等特色文化品牌,持續擦亮“梅蘭芳故里、海軍誕生地”兩大文化名片,彰顯水墨、水滸、水袖人文“三水”的獨特文化氣質。要加強對外文化交流,全力提升人文“三水”的傳播力、標識度、知名度。要大力挖掘人文“三水”的現代價值,讓“水滸”的闖蕩氣魄、“水墨”的民本理念、“水袖”的守正創新,成為推進中國式現代化泰州新實踐的深沉精神力量。

致力“百姓日用”,以人文“三水”提升城市文明。“百姓日用”是明代泰州學派哲學思想的精髓。習近平總書記多次引用“百姓日用而不覺”來闡述中國傳統價值觀,并賦予其新的時代內涵。文化是為人的,也是人為的。一個城市的文化氣質與文明程度如何,歸根到底由生活在這座城市的人所決定。要始終堅持文化建設著眼于人、落腳于人,把更好滿足人民群眾精神文化需求作為出發點和落腳點,持之以恒做好“以文化人”工作,用優秀文化涵養人的氣質、浸潤人的心靈。要深化文化體制機制改革,充分發揮文化的支點作用,致力講好新時代人文“三水”故事,以文化力量提振百姓精神風貌。要堅持文化生活化、品牌化、沉浸化,找準文化和生活的融合點,優化文化布局,提升服務功能,推動傳統文化走向文明實踐,讓文化種在城市肌理上、長在群眾心田里,更好滋養城市、涵養文明。

堅持“枝葉關情”,以人文“三水”彰顯城市品格。“一枝一葉總關情”是泰州這座城市的文化底色和塵世道義。文化可以挖出來、種出來,但要真正創造我們這個時代的新文化,最終是要靠這片熱土中生出來、長出來。人民群眾永遠都是文化生成的主體。文化工作要經得起檢驗,最終要解決老百姓關注的實際問題。要秉持敬畏歷史、傳承文化、造福群眾之心,堅持發掘保護、開發利用、傳承弘揚并舉,讓文化遺產綻放時代光彩。要注重以文興業、以文化經,加快培育文化新質生產力,打造人文經濟學的泰州實踐樣本。要開發更多鐫刻泰州印記的文化IP,推動歷史文化與城市建設融合,雕琢人文“三水”傳承的有形載體,讓文化古城形神兼備、文質兼具。要把人文涵養作為城市的內在品格,關注老百姓身邊正在生成的大眾讀寫等文化現象,助力城市向上向新生長,讓城市有根有魂有溫度。 對文化最好的傳承就是創造新的文化。我們必須深刻體悟習近平文化思想“明體達用、體用貫通”的鮮明特質,落實好“七個著力”的重大要求,在守正創新中賡續泰州歷史文脈,推進以人文“三水”為代表的泰州優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,讓泰州這座歷史文化名城綻放出更加璀璨的時代芳華。

|