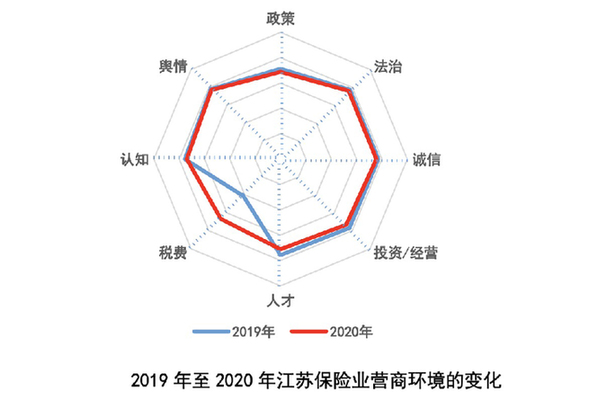

這張“雷達圖”,直面江蘇保險發展短板

|

14日,江蘇省銀保監局聯合南京大學共同發布了《2020江蘇保險業營商環境評價報告》(下文簡稱《報告》)。《報告》顯示,在滿分100分的情況下,2020年江蘇省保險業營商環境綜合指數為73.28,受疫情影響,這一指數較去年下降0.18,整體處于良好水平。南京、蘇州、無錫、常州、宿遷、南通和淮安等7個設區市保險業營商環境綜合指數高于全省平均水平。

《報告》課題組向13個設區市的保險機構和從業人員發放問卷3萬余份,回收有效問卷21585份,旨在通過政策、法制、誠信、投資/經營、人才、稅費、保險認知和輿情等八個維度,組成一幅“雷達圖”,直觀展現了全省以及13個設區市保險業營商環境水平。《報告》結果顯示,從保險業營商環境綜合指數排名情況來看,南京、蘇州、無錫、常州和宿遷位列前五,鹽城、徐州、揚州、連云港和鎮江排在后五位。 江蘇向來是保險大省。數據顯示,截至今年三季度末,全省原保費收入達到3325億元,同比增長7.7%,其中人身險原保費收入2563億元,同比增長7.33%,財產險原保費收入762億元,同比增長9%,位于全國前列。 保險業的發展,是一個地區綜合經濟實力的展現。相比于保險大省的地位,江蘇卻不是保險強省。保險密度和保險深度是保險業發展的兩項重要指標,前者反映著保險普及程度,后者則反映著保險在國民經濟中的地位與貢獻。數據顯示,2019年江蘇保險密度為4647元/人,位于北京、上海、廣東之后,排全國第四位,但總體高于全國平均水平。而保險深度僅為3.8%,明顯低于廣東、上海和浙江,甚至低于全國4.3%的平均水平,與江蘇經濟發展總量不匹配。可以說,全省保險密度逐年顯著增高與保險深度一直低位徘徊的走勢,反映出江蘇保險業普及和深化進程中“大而不強”的情況一直存在。 江蘇銀保監局原副局長、省域保險業營商環境研究課題組顧問王寶敏認為,從現代經濟社會的“助推器”和“減震器”角度來看,保險業具有經濟保障、資金融通和社會管理功能,尤其是在防風險、美生態、惠民生方面可以發揮重要的作用。“每個維度都對應著當地營商環境建設體系中的一環,《報告》目的展現各地保險發展優勢和短板,希望各地重視保險業的作用,激發保險業的積極意義。”王寶敏說。

在《報告》所涉及的8個維度中,受疫情影響,除稅費指數外,其余7個指數與去年相比均有不同程度的小幅下降。其中稅費指數從去年的41.44上升到66.81,超越了及格線。究其原因,主要是國家和省級層面為應對疫情出臺和實施了多項稅費優惠減免政策,保險機構層面和個人層面稅費負擔明顯下降。同時,2020年是個稅新法實施后開展綜合所得匯繳清算工作的首個年度,2019年稅費退還工作已陸續完成,個人的稅費感受滿意度顯著提升。 在7個下降指標中,最值得關注的是政策維度。政策維度在8個維度中權重占比最大,主要反映了省市各級政府對保險市場的重視程度、對保險的認知和支持保險創新的力度。今年江蘇保險業營商環境政策指數為68.79,較去年相比下降了2.42,總體仍較為平穩。但是,從2019年、2020年兩年的評價結果來看,政策指數均明顯低于其他維度指數(除稅費指數外),而且政策維度的各三級指標的正面評價占比相對更低。比如在2020年的評價結果里,比如保險政策的可操作性指數比去年下降了5.5,政府支持創新力度指數較去年下降了7.51%。 對于這一情況,南京大學保險教育研究所所長、省域保險業營商環境研究課題組組長于潤教授認為,政府服務及出臺的涉及保險的政策對保險業營商環境的優化發揮著關鍵性和引領性作用。從實際情況來看,無論是保險業的高管層還是保險機構的從業人員,理想的“政策”變成現實的“政績”還存在一定的距離。 王寶敏則認為,在保險業發展的歷史過程中,無論是保險業監管層還是保險機構,側重于加強對普通消費者的普及,相對比而言,保險業在政策制定層面的普及力度還不夠。從今年“政府對保險知識教育的普及力度”正面評價低于其他三級指標,而“政府處置重大公共危機或重大風險事件成效對大眾保險認知的提升程度”的正面評價高于其他三級指標來看,疫情暴發使得全社會更加意識到保險的重要性,提升了保險認知。“另外,政府在疫情暴發和重大事件發生時能主動作為和有效作為,有助于提升全社會保險認知水平。”王寶敏說。(趙偉莉) |