信仰的力量,究竟有多大?它可以讓一個人在國家和人民利益面前不顧自己生命的安危,沖鋒在抗美援朝第一線……

“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江,保和平衛祖國就是保家鄉……”1950年,遼寧丹東鳳凰城(今鳳城),口號聲、歌聲、宣誓,如滾滾驚雷,響徹云霄,震動東北大地。

70年后,眼前這位90歲高齡的老人再次唱起這首歌,依然豪情依舊、氣勢不減當年。

鄭國章

90歲,泰興市廣陵鎮新圩村人,1949年5月入伍,隨第二野戰軍進軍大西南,參與成渝鐵路修建,1950年參加抗美援朝戰爭,先后任第二野戰軍司令部機要科通信員,12軍31師司令部通信班長,榮立一等功。

一個血手印,請戰入朝

時間回到70年前。1950年秋天,正隨部隊參與成渝鐵路修建的鄭國章接到命令,隨軍編入12軍31師,準備入朝參戰。

“命令下得很快,雖然沒有明確說去哪里,但是我們都知道,是要去朝鮮了。”鄭國章回憶說,“當時,大家都寫了申請書,我不會寫字,就請了別人幫我寫,自己咬破手指,摁了血手印。”

就這樣,帶著這封按了血手印的申請書,鄭國章出發了……

部隊迅速集合,從重慶坐船出發,行至武漢改乘火車抵達丹東鳳城。“在那里,我們舉行了大規模的誓師大會,隨后行軍拉練18天,從長江河口搭浮橋渡過鴨綠江,到達朝鮮。”

活捉美國兵,一戰出名

抗美援朝第五次戰役第二階段,進入膠著階段。31師在師長吳忠的率領下換防至新安江一帶,與美國人一河相隔。雙方頻繁利用廣播進行心理較量,美國人甚至直接點名師長吳忠。

這讓剛剛抵達才三天的師長吳忠大為惱火,他下令:“派偵察兵抓兩個舌頭(活口)來,我們也給他們點點名。”

就在大家商議人選的時候,鄭國章站了出來:“這點小事,還用偵察兵上?我們通信班就可以,看我們的!”

當晚,鄭國章從班里挑選10人,分成2組,5人攜帶沖鋒槍進行掩護,5人攜帶短槍捉人。“那天下著雪,零下30—40度,要過河,我們把棉衣脫了包起來,過了河再穿。”過河上岸后,鄭國章們發現兩個站崗放哨的美國兵,趕緊用最快速度將人擄了過來。“一槍未響,我們活捉兩個美國兵,回到駐地,每個人都凍得不行,但是心里卻是激動不已,一點也不覺得冷。”回憶起當年這件事,鄭老依舊興奮不已。

“通信班活捉兩個美國兵”的消息很快傳遍駐地,一戰成名,鄭國章成了師里的“紅人”,火線入黨,連文工團的節目里也把他們的故事給編了進去。

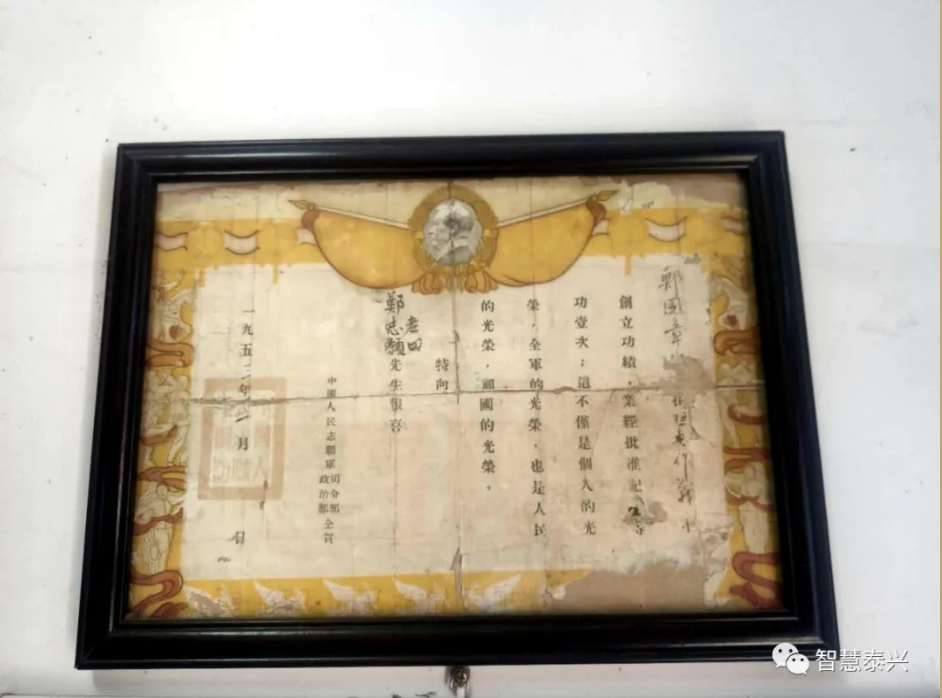

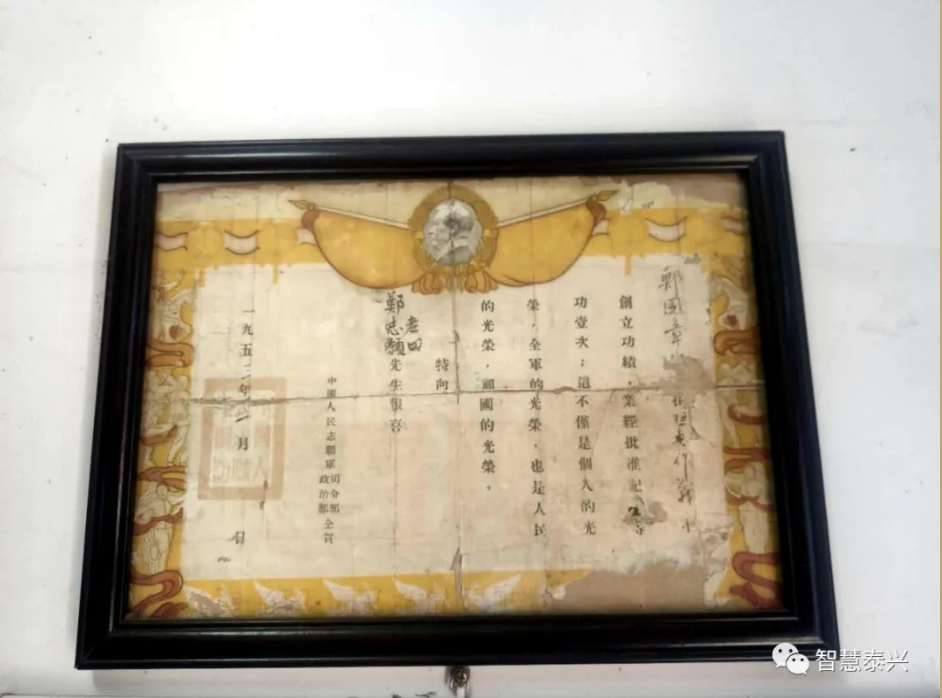

(鄭國章一等功獎狀)

上甘嶺送信,中彈受傷

1952年11月,上甘嶺的爭奪戰進入白熱化。隨著爭奪戰迅速升級,雙方不斷增加兵力和大炮,上甘嶺已然成為板門店談判的一個重要砝碼。當15軍兵力捉襟見肘的時候,原本正在休整的12軍接到命令:取消休整,全力支援15軍。其中,31師91團作為先遣團率先奔赴上甘嶺。鄭國章也隨31師換防至上甘嶺。

師長吳忠接到電報:吳忠同志,你負責之陣地,一個師打完,我再上一個師;一個軍打完,我再上一個軍……落款:毛澤東。

“接到電報后,師指揮部非常重視,要求立即到各團傳達首長指示,”鄭國章回憶說,“但是,上甘嶺的電話、電臺都被打斷了,只能靠人傳,師長、參謀長提出要親自下團,我立即提出抗議,要我們通信班干嘛的,要上也是我們上。”

31師4個團,在4個不同的方位,由鄭國章帶頭的4組8人,帶上5式手槍、電報、一個小型榴彈出發了。“小型榴彈是留給我們自己的,萬一負重傷,可以……”

第一次,4組人只回來了鄭國章這一組;為了確保其余三個團能順利收到電報,稍事休整后,鄭國章又組織人第二次出發。

“第二次,我和我們班的小劉去92團,沿途都是一個一個彈坑,我們只能從炮彈里面穿。”鄭國章說,電報順利送達后,他和小劉返程,“就在回來路上,一個炮彈直落,我被震飛出去,醒來后已經在病床上,大腿根部中彈;而小劉,只帶回了他的手槍……”

退伍回鄉,生死簿終留遺憾

1953年7月27日,板門店《朝鮮停戰協議》簽訂。鄭國章所在部隊接到回國命令。1955年,鄭國章復原回鄉,先后干過合作化社社長、廣陵人民公社武裝委員、蔣石村大隊書記等工作;1956年結婚生子,育有四女一子。

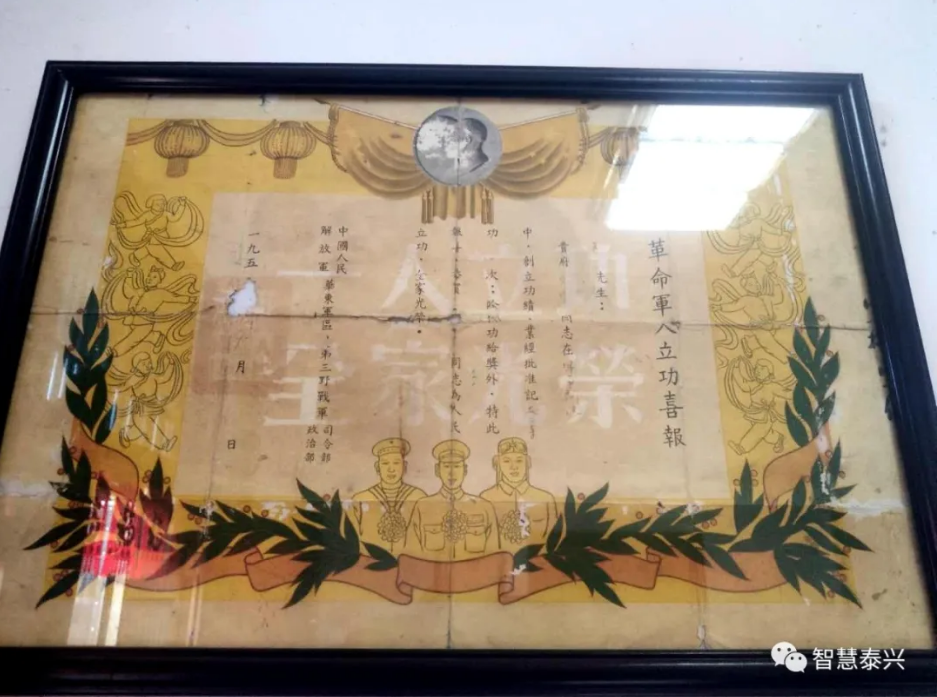

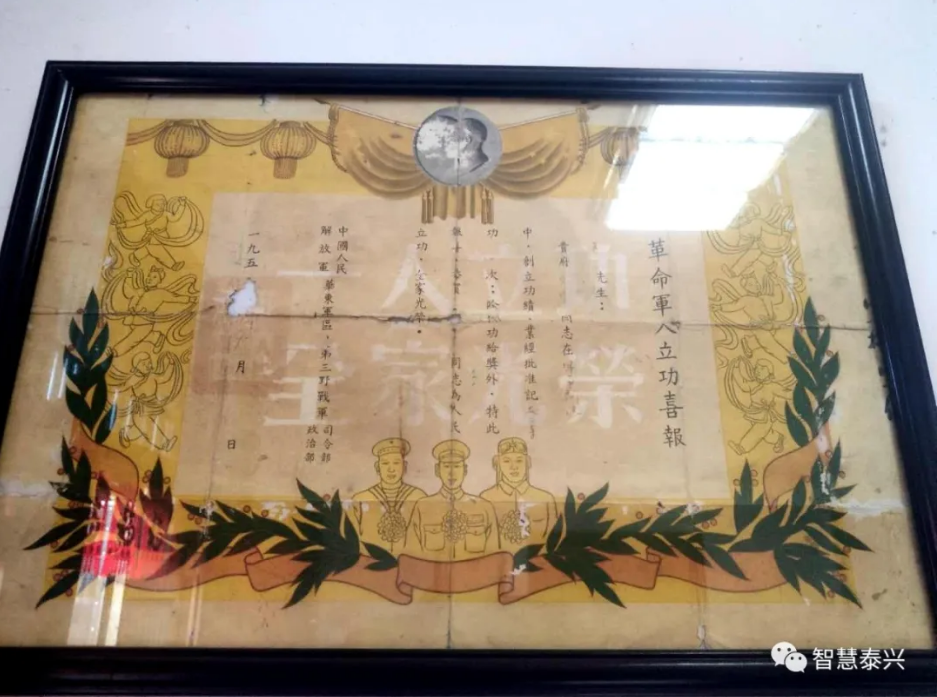

(立功喜報)

早晚溜溜馬路,平時跟鄰居拉拉家常……如今,90歲的鄭國章每天過得安穩而舒適。不過,老人心中,也不是沒有遺憾:抗美援朝戰爭中,鄭老帶領的通信班在五次戰役中犧牲了4名戰士,阻擊戰犧牲了2名,上甘嶺犧牲了6名……

“當年,我在班里建了一個生死簿,把所有戰友的姓名、籍貫都寫上,一旦有人犧牲,活下來的就幫他們填上確切的日期。”可惜的是,這本生死簿,連同老人獲得的8枚獎章,一起被盜,每每提及,老人都難過不已。

“一個班犧牲了10個人,他們都是我的戰友、兄弟,”提及曾經的戰友,老人依舊能清晰的說出他們的名字、性格甚至愛好,他說,“他們犧牲了,我會記住他們,也會告訴他們,現在的日子好了,讓他們放心!”

老人的兒媳告訴記者,當年香港回歸、澳門回歸,還有每年的國慶,老人都會在家放爆竹煙花慶祝,在老人心里,這應該是告慰戰友的一種方式吧……

|