上海落戶政策取消?社保基數上漲10%?記者求證

“上海落戶今天起放寬了”“上海落戶政策取消了”“普通人也能隨便落戶”“上海社保基數上漲10%”……在部分社交媒體上,時常會出現類似與社保、落戶等政策相關的信息,引發關注。有人質疑,官方似乎并未發布相關消息,網上層出不窮的帖子依據何在?發布者是在分析解讀還是造謠引流? 上海辟謠平臺調查發現,大量帖文都由所謂的咨詢服務機構發布,內容有虛有實、真假混雜,目的是向有需求的網民推銷落戶、社保、公積金等規劃、代辦業務。這些業務看似誘人,實際暗藏風險。

假的! 都是為了引流牟利 記者向權威部門工作人員求證得知,“上海落戶政策取消”“上海社保基數上漲10%”的消息均不屬實。上海從未發布過“落戶政策取消”的消息,每年的社保基數調整也是從7月1日開始,今年的調整方案尚未公布。

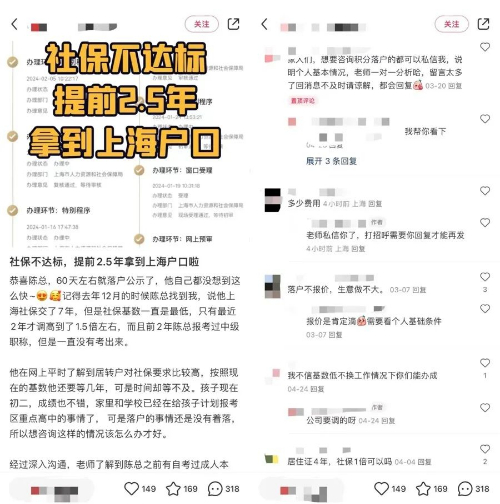

再看這些帖子的具體內容,不難發現,大多都是對上海當前各類落戶政策的整理、集納。比如一條題為“上海落戶取消”的帖子,內文實際上是居轉戶、人才引進、留學生、應屆生落戶、納稅百萬落戶等具體落戶方式的政策細節,并提示網友私聊“免費咨詢”。發布者的用戶名、簡介中也都帶有“上海落戶”“居轉戶”“人才引進”等關鍵詞。

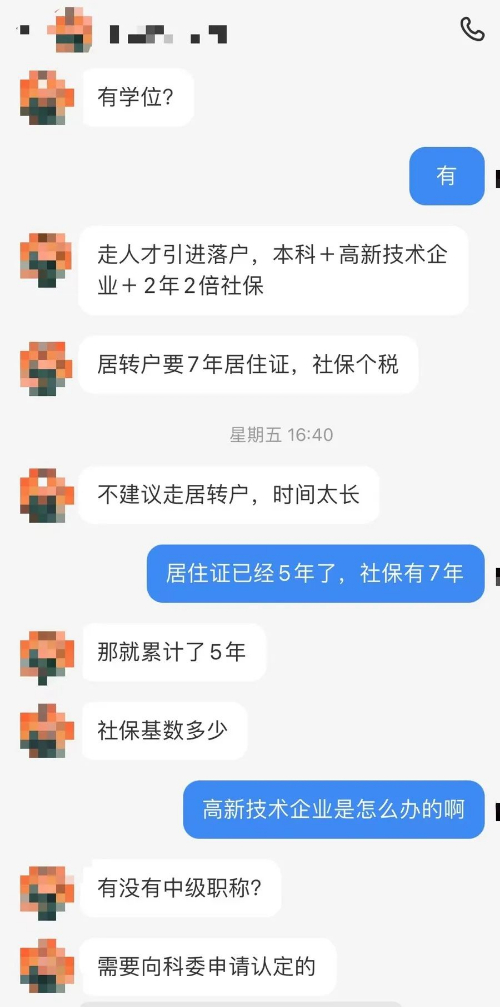

記者與其中幾個賬號進行了溝通,對方都表示自己是提供落戶咨詢、規劃、代辦等業務的機構,詢問了記者的基本情況,包括學歷學位、社保繳納年限、歷年社保繳納基數、居住證年限、職稱等情況,繼而提供了相應建議。

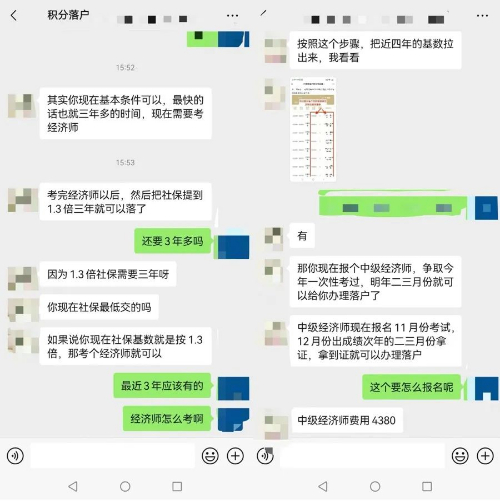

比如,一名“積分落戶老師”得知記者近3年已達到“1.3倍社保”標準,即繳納社保的基數已達到上一年度社會平均工資的1.3倍,便推薦記者考一個中級經濟師,年底考證,明年初就能落戶。另一個賬號則建議記者選擇人才引進落戶,“本科+高新技術企業+2年2倍社保”,即“掛靠”到符合條件的高新技術企業。

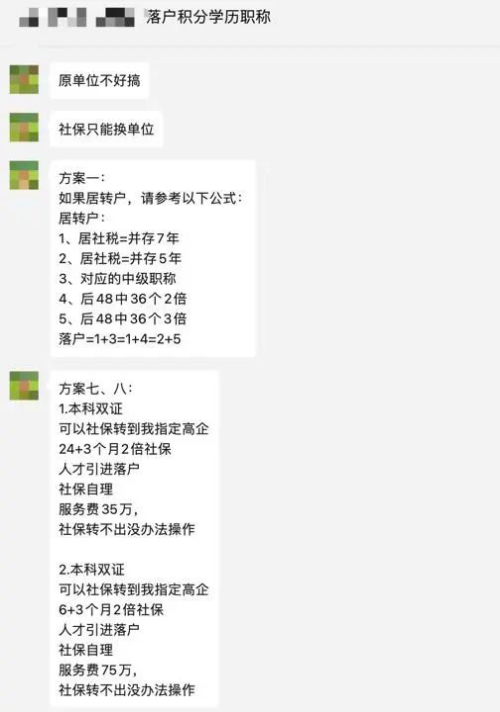

但是,“人才引進落戶”對應的可能是高昂的服務費。 網友小胡分享了自己的咨詢經歷:“2年前我就問過一家機構,對方說是可以把社保轉到指定的高新技術企業辦人才引進落戶,如果時間是24個月要35萬元,如果6個月要75萬元。”要價之高把他嚇了一跳。

可見,社交平臺上所謂的“落戶新政”,大部分都來自咨詢、中介機構開設的賬號,其核心目的是為了吸引客戶咨詢并牟利。 “創造條件”規劃快速落戶 “我也經常收到這些推送,還看過他們的直播。”上海某區人才服務中心的“老法師”老陳告訴記者,那些賬號發布的政策有一部分是真實的,但不準確,“這些發布者對不同的政策文件做了整合,疊加在一起,目的是吸引你咨詢,做落戶的‘規劃設計’。” 通常,用戶咨詢后會有兩種結果:一種是咨詢者原本就符合或接近條件,只需要對照要求,補足相應材料即可,比如考出相應的證書;另一種就是咨詢者達不到條件,需要“創造條件”,這對希望快速落戶上海的咨詢者而言,無疑極具吸引力,但也意味著風險和陷阱。 “創造條件”的具體辦法之一,是由中介機構為咨詢者找一家符合條件的企業“掛靠”。這樣的企業一般是經過認定的高新技術企業,有為員工辦理落戶的名額。中介機構往往與企業的人事人員等聯系,在收取客戶報酬后,通過企業內部人員為客戶辦理“掛靠”,由該公司為客戶按照符合落戶條件的標準發放薪水、繳納社保等,且不需要客戶真實地為該公司工作。這相當于虛構了客戶與該公司的勞動關系,從而獲取該公司的人才引進落戶名額。 實際上,相關部門已經注意到了類似現象的存在,會通過仔細核實來杜絕此類行為,但確實會出現“漏網之魚”。 “從繳納社保、發放薪酬等材料層面來看,他們確實是建立了勞動關系,只是申請人并沒有實際到崗。要核查只能調取公司的考勤記錄,但在實際操作中可能不現實。”老陳介紹,在辦理落戶業務的申請時,工作人員會核查申請人的教育背景與當前崗位的相關性,“你大學學的是新聞,但申報的崗位是數據工程師,這個明顯就不對,會進一步核實。” 鉆空子走捷徑風險重重 從程序上看,“掛靠”企業快速落戶,似乎天衣無縫、各取所需,就連受理機構都不能準確辨別,但真的毫無風險嗎? 顯然不是。“最簡單地,如果這個企業‘沒了’,你的投入是不是就白費了?”一位知情人士向記者分析道,能夠進行類似操作的企業,往往不是規模較大的成熟企業。 成熟企業的人力資源管理比較完善,“鉆空子”的可能性小。操作可行性較高的中小企業,則難保能夠經受行業和市場的大浪淘沙長期經營下去,或長期保持人才引進的名額。一旦“掛靠”的企業不再具有辦理落戶的資質,客戶可能就將遭受重大損失。 一方面是財產損失,除了要向中間人支付一定的好處外,“掛靠”期間企業產生的所有用人成本也都需要客戶來承擔,包括薪酬和企業繳納部分的社保、公積金等等,這些費用通常都需要預支給中間人。“這筆錢到底是進了中間人的口袋,還是打到了公司賬上?個人賬戶直接打到公司賬上有一定障礙,所以這筆錢的安全性有很大風險。”知情人士說。 另一方面是時間損失。如果“掛靠”中途失敗,造成了申請準備流程的中斷,甚至是社保繳納的中斷,客戶可能需要重新積累年限,對于希望盡快落戶的客戶而言,無疑浪費了大量時間。 在中國裁判文書網上,能看到不少因代辦落戶不成而產生糾紛的案例。至于類似的行為能否得到法律保護,一份判決書中的文件表明了法院觀點:“被告協助原告以掛靠在高新技術企業繳納社保的方式獲得上海戶口,違反了上海市有關人才落戶的相關政策,損害社會公共利益,故服務合同依法應確認無效。” “這些賬號、機構發布的內容,在一定程度上讓許多青年人才了解了上海吸引人才的態度。但有些服務則是鉆政策空子、走捷徑的行為。”老陳提醒,通過類似手段嘗試辦理落戶的結果極不可控,一旦發生意外,不良后果只能由咨詢者自己承擔。 |